哺乳動物是否成年神經再生已經爭論數十年了。非人類靈長類和嚙齒類動物實驗表明側腦室的腦室下區(qū)和海馬齒狀回區(qū)域存在成年神經再生,其中海馬成年神經再生減少已被認為是抑郁癥發(fā)生和阿爾茲海默癥認知功能衰退的機制。

1998年首次利用BrdU標記技術發(fā)現人類海馬區(qū)域存在成年神經再生,2003年利用放射性同位素碳-14技術再次證實了這個結論,隨后2013年研究人員進一步量化人類海馬神經元以每年1.75%的速度進行更新,

通過分析神經前體細胞數量可間接反映神經發(fā)生的程度,但是并不能提供這些神經祖細胞是否分化未成熟神經元信息。當一個細胞進行有絲分裂并復制其染色體時,它將同位素碳-14整合到新形成的基因組DNA中,進一步通過測定不同時期的同位素碳-14在基因組DNA中的濃度評估是否存在神經再生。

2022年4月20日德國埃爾蘭根-紐倫堡大學Hagen B. Huttner研究團隊Communications biology雜志上通過放射性同位素標記技術發(fā)現成年杏仁核區(qū)域存在神經再生。

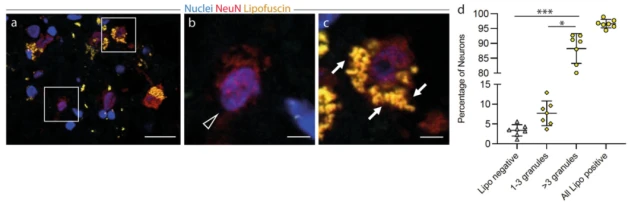

圖1:成年杏仁核部分神經元中不存在脂褐素聚集

脂褐素是一種隨著年齡積累的色素,已有研究表明在5歲齡人類皮層組織中不存在脂褐素陽性神經元,在成年后出現脂褐素陽性神經元。研究人員通過對健康成年(50-86歲)尸檢后組織發(fā)現90%以上杏仁核區(qū)域神經元存在嚴重的脂褐素聚集,但仍然存在3.4%的神經元幾乎不存在脂褐素的表達(圖1),表明這些神經元更加年輕。

他們發(fā)現這些成年人杏仁核區(qū)域神經元DNA中同位素碳-14濃度與出生時大氣中同位素碳-14水平存在差異,表明存在神經再生。為了進一步評估這些神經元再生的速度,他們建立了三個數學模型,其中一個模型假設神經元以固定的速度進行更新,根據上述DNA中同位素碳-14濃度計算出這個速率平均為0.2%,以這個速度進行回歸擬合后最終發(fā)現隨著年齡的增加,每年神經更新速度平均為-0.03%。

另外一個模型以1%速率進行神經元更新時,隨著年齡增加,神經元更新速率下降的可能性為75%。只有當以每年 2.7%最低速率進行更新時,才符合真實情況。

組織固定方法、儲存條件等外界隱去均會影響免疫組織化學技術標記不成熟神經元(DCX或BrdU)。此外DCX并不僅僅出現在未成熟神經元中,也出現在梨狀皮層進行有絲分裂的成熟神經元中。因此,這些內源性因素或外界因素均會影響免疫標記的誤差,出現假陽性或假陰性結果。