鋰(Li)是自然界最輕的金屬元素,主要以+1價微量元素的形式存在于各種礦物、熔體以及流體中,但以主量元素在鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰鋁石、鐵鋰云母等含Li獨立礦物中存在。由于只有唯一價態,環境中氧逸度的變化并不會改變地質體Li同位素組成。鋰只有7Li和6Li兩種穩定同位素,其天然豐度分別為92.48%和7.52%,二者之間有著較大的相對質量差(16.7%),可導致強的Li同位素分餾,實際觀察到的不同地質儲庫間的Li同位素分餾高達80‰。近年來,隨著新一代多接收電感耦合等離子體質譜儀(MC-ICP-MS)的發展,使得高精度、低用量、短流程、省時間的Li同位素的分析方法成為可能,Li同位素逐漸成為一個良好的地球化學示蹤工具。當前,Li同位素作為一種研究較多的“非傳統穩定同位素”,已廣泛應用在大陸風化、板塊俯沖及殼幔物質循環、隕石和宇宙化學、洋殼熱液活動及蝕變、稀有金屬成礦過程等重要的地質過程。然而,由于當前分離純化方法存在諸多問題,例如過柱次數多,淋洗液體積大,空白高,回收率低和基質殘留過量等,使得地質樣品中Li同位素的高精度分析測試仍然困難。

針對以上問題,我院韓貴琳教授課題組建立了新的雙柱分離方案和高精度的MC-ICP-MS鋰同位素測試方法,并對20個國際地質標樣進行了系統分析和對比驗證。研究成果發表在質譜分析領域TOP刊物《Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy》上。課題組博士研究生李曉強為第一作者,導師韓貴琳教授為通訊作者。

取得的主要進展包括:

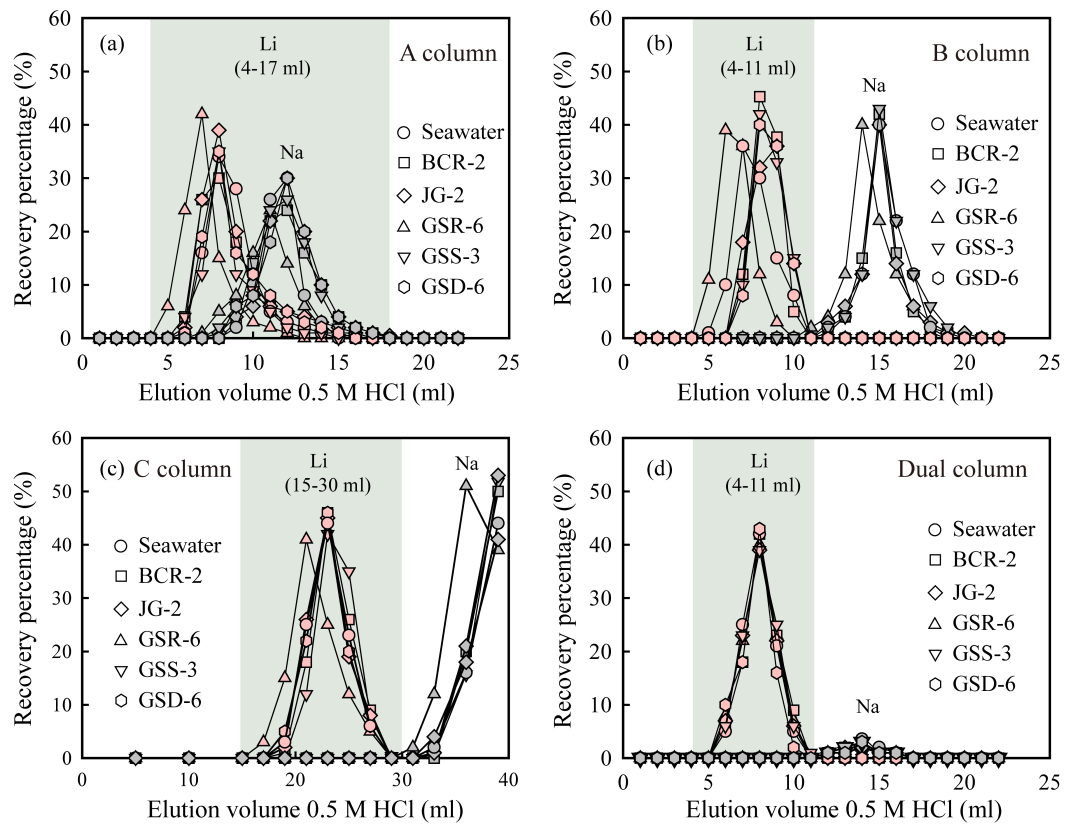

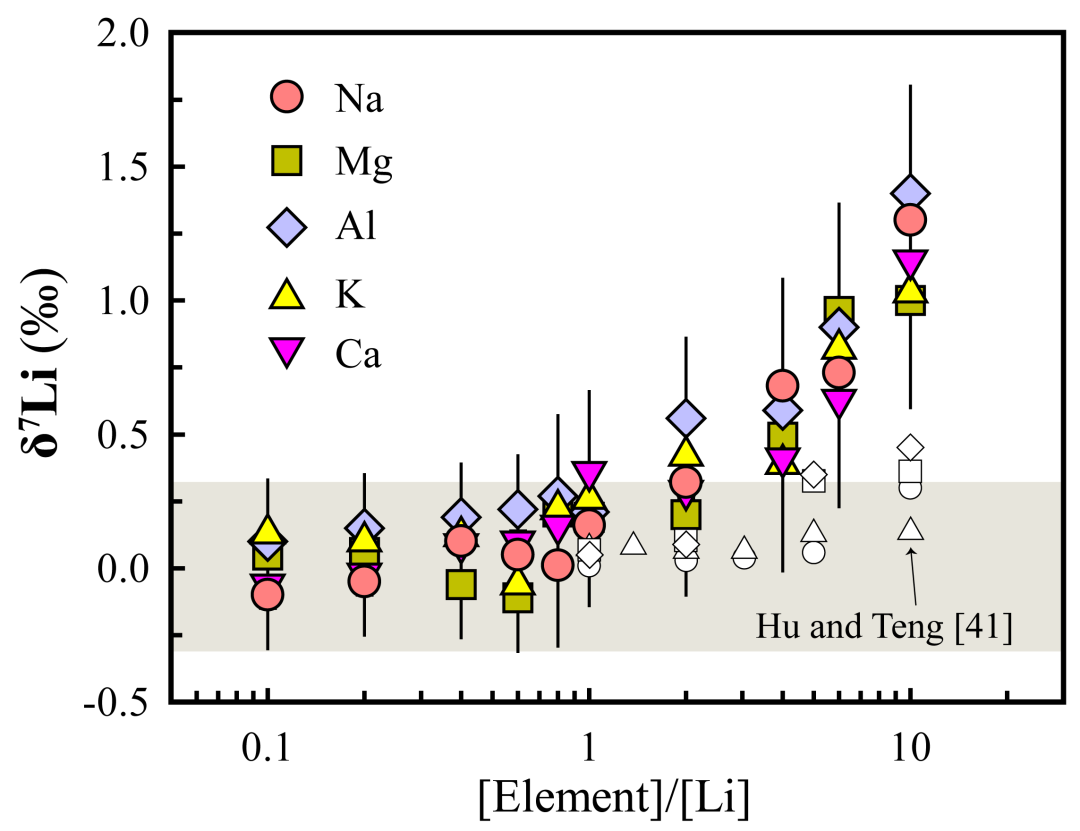

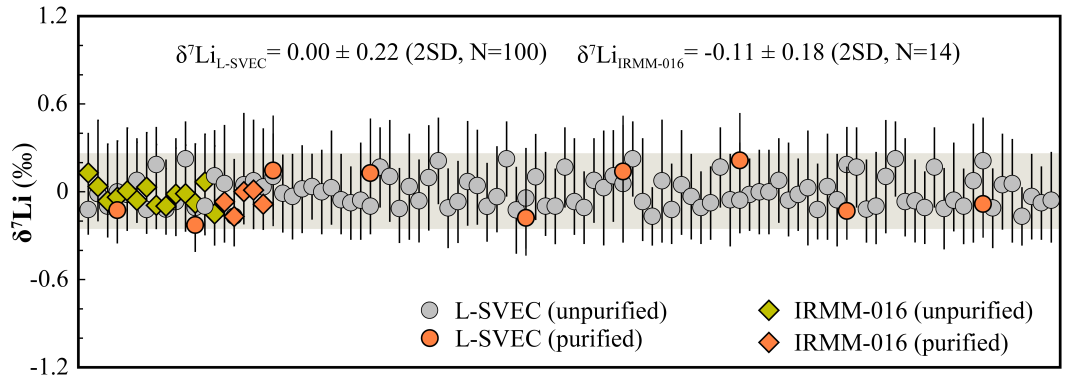

(1)系統分析了以往不同單柱方法對Li元素分離純化的影響,發現這些方法很難實現有效的Li和基質元素Na的分離(圖1a,b,c),且單柱分離后回收液Na/Li比值大于1,這可能會影響Li同位素的MC-ICP-MS測試(圖2)。我們建立的雙柱分離方法實現了高的回收,低的空白和低的回收液Na殘留(Na/Li<1),可滿足大多數地質樣品(巖石、土壤、沉積物、海水)Li元素的分離要求(圖1d)和當前MC-ICP-MS上機測試的要求。實驗室長期的分析精度即外部重現性≤ ± 0.3‰(圖3),達到了國際同類實驗室水平。

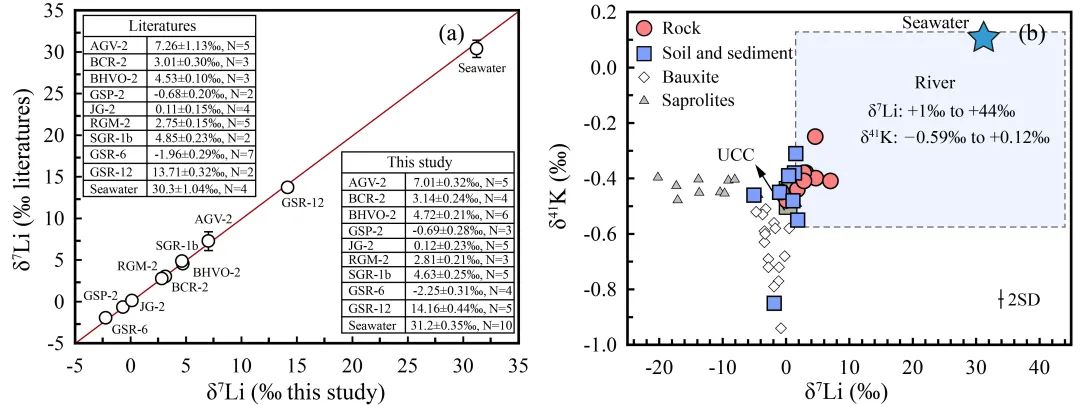

(2)報道了常見的USGS巖漿巖(BHVO-2、BCR-2、AGV-2、RGM-2、JG-2)、碳酸鹽巖(GSR-6和GSR-12)、頁巖(SGR-1b)標樣和海水標樣的Li同位素組成,測試結果在誤差范圍之內與前人的報道值一致(圖4a),這表明本實驗室建立的化學分離流程和MC-ICP-MS測試方法可靠可信。在此基礎上我們首次報道了多個巖石(SDC-1和W-2a)、土壤(GSS-3、GSS-4、GSS-6、GSS-8)、沉積物(GSD-6、GSD-11、GSD-12、GSD-14)標樣的Li同位素組成,有助于未來實驗室間的數據比較。

(3)對比研究了不同地質標樣和已發表的土壤樣品中Li和K同位素的組成(圖4b),發現地質過程,特別是在硅酸鹽風化過程中,Li和K同位素發生了明顯的分餾。這是因為Li和K均富存于硅酸鹽礦物中,并且因為相對大的質量差和風化過程中粘土礦物的形成能造成顯著的同位素分餾。當前研究表明大陸風化作用可能是造成河水和海水中較重的Li-K同位素組成(相對于UCC)的重要原因之一。但是,與K同位素相比,地質過程中的Li同位素的分餾程度更大,并且Li具有明顯的非生物性質,因此可能具有更大的應用前景。

圖1. 不同單柱和雙柱分離方法的淋洗曲線

圖2. 殘留的基質元素對Li同位素測試的干擾

圖3. 實驗室Li同位素長期分析精度

圖4. (a)實驗室間地質標樣Li同位素組成的對比與(b)地質標樣Li和K同位素組成的對比

本研究受國家自然科學基金中泰重點國際合作和杰出青年科學基金項目的資助。韓貴琳教授課題組主要從事穩定同位素(傳統與非傳統穩定同位素)地球化學在大氣、水、土壤環境中的應用研究及人類活動干擾下地表生態系統的環境地球化學響應研究。近三年來在以上項目的資助下,相繼建立了高精度K、Mg、Ca、Sr、Li同位素的MC-ICP-MS分析方法,并應用到表生環境研究中,相關成果發表在《Geochimica et Cosmochimica Acta》、《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》、《Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy》等高影響力期刊上。