西北太平洋地區是世界上人口最為稠密的地區,也是受風暴(臺風)影響最為頻繁的區域,全球每年超過1/3的風暴影響該區域。現代器測記錄發現,在1951-2019年期間,風暴活動平均路徑(緯度)與海溫具有顯著的正相關關系,也即隨著海溫升高,西北太平洋地區風暴活動路徑逐漸向高緯度區域遷移(速度為每10年80 ± 11 千米)。西北太平洋地區在厄爾尼諾態時會有更多的風暴生成,而在拉尼娜態時會有更多的風暴影響我國南海海域。

統計分析揭示,過去千年以來,西沙和黃巖島海域的風暴石主要出現在相對寒冷的小冰期。這一特征進一步得到了西北太平洋地區風暴活動時空分布特征的證實。在過去千年,西北太平洋地區風暴在相對溫暖時期主要影響相對高緯度地區,而在相對寒冷時期,影響低緯度地區的頻率顯著增多。隨著全球變暖的持續,未來可能會有更多的風暴(臺風)影響我國的浙江、上海、江蘇、山東、東北甚至內陸地區以及朝鮮半島和日本等相對高緯度區域。類似于今年七月份影響我國河南的強降雨事件的頻率或許會進一步增多。因此,在這些相關區域開展大型的工程建設時,需要考慮未來強風暴影響頻率增加等因素。

本研究首次將風暴石頂面的珊瑚氧同位素應用于指示風暴活動發生的月份;并結合高精度的U-Th測年以及現代器測記錄,進一步證實了風暴石是指示風暴活動的理想代用指標之一。

本研究得到了國家自然科學基金(Nos. 42030502, 41302281, 42090041, 41776128)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)團隊項目(No. GML2019ZD0206)、廣東海洋大學(No. 230419102)、中科院南海海洋研究所(No. SQ201209)和中科院邊緣海和大洋地質實驗室(No. MSGL15-09)資助。

相關論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2021PA004367

圖1. 研究區域

圖2 研究人員在我國黃巖島海域開展珊瑚礁考察和風暴石樣品采集

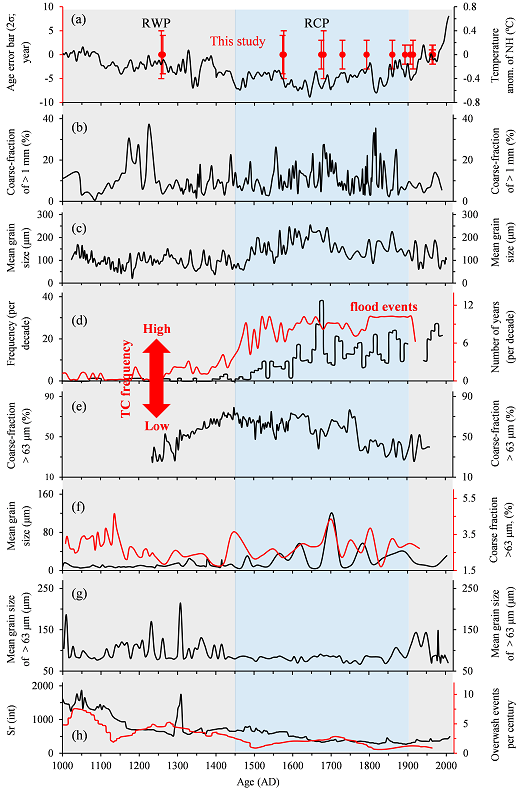

圖3. 過去千年西北太平洋地區風暴活動記錄