本文發(fā)表于《科學通報》“觀點”欄目,由中科院高能所邢志忠研究員撰寫,對中國科協(xié)發(fā)布的2021年度重大科學問題、工程技術難題和產業(yè)技術問題之“中微子質量和宇宙物質-反物質不對稱的起源是什么?”進行解讀。

粒子物理學的標準模型建立于20世紀60~70年代,它在隨后的半個多世紀經受住了無數次科學實驗的檢驗,成為人類描述和理解各種強、弱和電磁相互作用現(xiàn)象最成功的理論工具。但是該模型也存在一些缺陷,比如它刻意回避了中微子質量及其起源的問題,也無法解答為什么可觀測宇宙中不存在原初反物質但卻存在大量暗物質的問題。在宇宙大爆炸之初所產生的反物質何以隨著宇宙的膨脹和冷卻而神秘地消失,以及其背后的動力學是否與中微子的質量起源機制存在某種關聯(lián),這是當今粒子物理學和宇宙學界普遍關心并深入探索的重大課題。理論研究表明,解釋中微子質量起源之謎的“蹺蹺板”(seesaw)機制與解釋宇宙原初反物質消失之謎的輕子生成(leptogenesis)機制,可能是問題背后的答案。而連接這兩個機制的橋梁就是超重的“惰性”馬約拉納(Majorana)中微子:它們在宇宙早期神秘地產生,與已知的“活性”中微子通過極其微弱的湯川(Yukawa)相互作用建立關聯(lián);它們的衰變則導致了宇宙的輕子與反輕子不對稱,后者部分轉化成宇宙的重子與反重子不對稱,而數量占優(yōu)勢、最終存活下來的原初重子形成了今天的可觀測宇宙。1 宇宙的物質與反物質不對稱

為什么包括地球、月亮、太陽、銀河系以及人類自身的世間萬物都是由物質而不是反物質構成的?為什么天文學家在宇宙空間中始終沒有觀測到原初反物質?諸如此類的問題在1933年以前幾乎無人關注,原因在于那時物理學家所知道的基本粒子僅限于電子、質子和中子,而它們的反粒子¾¾正電子、反質子和反中子還沒有被發(fā)現(xiàn)。反物質的概念最早是由英國理論物理學家狄拉克(Paul Dirac)于1928年提出來的。他建立了描述電子的相對論性運動方程,并由此預言了電子對應的反物質¾¾正電子的存在。后者于1932年被美國物理學家安德森(Carl Anderson)在宇宙線實驗中發(fā)現(xiàn)了。在1933年的諾貝爾物理學獎頒獎典禮上,狄拉克對物質與反物質之間的對稱性做了精彩的表述。他推測,“如果我們在研究自然界的基本物理規(guī)律時接受粒子與反粒子完全對稱的觀點,那么我們就必須認定地球上乃至整個太陽系主要包含電子和質子的事實純屬偶然。很有可能在一些其它的星球上情況正好相反,即這些星球主要是由正電子和反質子構成的。實際情況也許是,半數的星球由物質組成,而另外半數的星球由反物質組成。這兩類星球的光譜完全相同,目前的天文觀測手段無法區(qū)分它們。”狄拉克這番話代表了一種新宇宙觀的誕生:整個宇宙包含等量的物質與反物質,而兩者之間是嚴格對稱的。換句話說,可能存在一個與我們的世界呈鏡像對稱的世界,那里的一切都是由反物質構成的(圖1)。

圖1 宇宙大爆炸之初,物質與反物質等量產生的示意圖

但是,后來的天文學觀測并不支持狄拉克的推斷。探測宇宙中的反物質一般有兩種途徑。首先,如果存在反物質組成的星球,我們應該能夠在宇宙線中觀測到來自這類星球的反質子和反原子核。然而,科學家從未在宇宙線中發(fā)現(xiàn)反原子核。雖然在宇宙線中存在一定數量的正電子、反質子和反中子,但這些反粒子實際上是通過質子或原子核與星系氣體以及地球大氣層相碰撞而產生的,它們的數量與考慮了具體天體環(huán)境的理論計算相符合,因此不屬于“原初”反物質。其次,在物質與反物質相接的區(qū)域,質子和反質子的湮滅反應一定會發(fā)生,從而產生若干帶電及中性的介子。這些介子最終衰變成光子、電子、正電子、中微子和反中微子。其中光子的譜線很特別,其能量應在140 MeV附近取最大值。可是,天文學觀測并沒有發(fā)現(xiàn)這種特殊的光子能譜。因此可以得出結論,半徑大約為100億光年的可觀測宇宙中幾乎不存在“原初”反重子,即其整體上并沒有呈現(xiàn)出重子與反重子之間的對稱性。這一結論似乎與大爆炸宇宙學的預言相矛盾。依照大爆炸理論,在宇宙誕生之初,最自然的情形是粒子和反粒子等量地產生,因此重子和反重子的數密度也應該相等,即 。事實上,即便宇宙的初始重子數和反重子數不相等,這一原初不對稱度也會由于宇宙的瞬間暴脹所導致的巨大稀釋效應而變得可以忽略不計,這無法解釋基于對宇宙微波背景輻射各向異性和大爆炸核合成所產生的輕核豐度的觀測結果所得到的重子數密度與背景光子數密度之比

。事實上,即便宇宙的初始重子數和反重子數不相等,這一原初不對稱度也會由于宇宙的瞬間暴脹所導致的巨大稀釋效應而變得可以忽略不計,這無法解釋基于對宇宙微波背景輻射各向異性和大爆炸核合成所產生的輕核豐度的觀測結果所得到的重子數密度與背景光子數密度之比 。故而可觀測宇宙的重子生成(Baryogenesis)問題,即從原初的

。故而可觀測宇宙的重子生成(Baryogenesis)問題,即從原初的 到如今的

到如今的 但

但 的演化,需要一個合理的動力學答案。

的演化,需要一個合理的動力學答案。 GeV范圍內,這種量子反常過程處于熱平衡狀態(tài)。其次,弱相互作用破壞C和CP對稱性。第三,偏離熱平衡的條件可以由電弱相變提供。盡管如此,基于標準模型的電弱重子生成機制所預言的重子與反重子不對稱度卻太小而不足以解釋上述觀測結果。而基于大統(tǒng)一模型或超對稱模型的重子生成機制由于始終缺乏與這兩個理論框架相關的實驗證據,也受到質疑。相比之下,與中微子質量起源的“蹺蹺板”機制密切相關的輕子生成機制,則為解釋宇宙的原初反物質消失之謎提供了一條在理論上也許更加令人信服的途徑。

GeV范圍內,這種量子反常過程處于熱平衡狀態(tài)。其次,弱相互作用破壞C和CP對稱性。第三,偏離熱平衡的條件可以由電弱相變提供。盡管如此,基于標準模型的電弱重子生成機制所預言的重子與反重子不對稱度卻太小而不足以解釋上述觀測結果。而基于大統(tǒng)一模型或超對稱模型的重子生成機制由于始終缺乏與這兩個理論框架相關的實驗證據,也受到質疑。相比之下,與中微子質量起源的“蹺蹺板”機制密切相關的輕子生成機制,則為解釋宇宙的原初反物質消失之謎提供了一條在理論上也許更加令人信服的途徑。

2 “蹺蹺板”與輕子生成機制

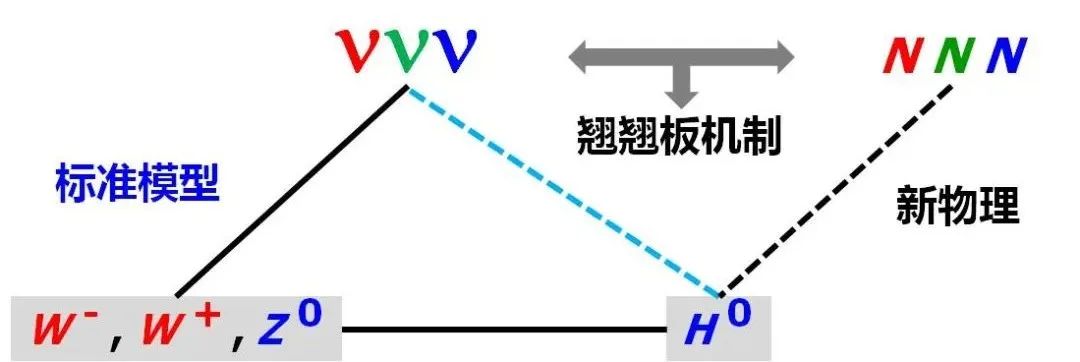

自1998年以來,在與大氣、太陽、反應堆和加速器相關的中微子實驗中都觀測到了神奇的中微子振蕩現(xiàn)象。后者之所以能夠發(fā)生,是因為中微子具有微小的質量且不同輕子味之間存在顯著的混合效應,因此在某一源處,通過帶電流弱相互作用產生的一種類型的中微子在空間傳播適當的距離后,會由于量子相干效應在探測器處轉化成其他類型的中微子。既然如此,如何修改和擴充標準模型使之得以產生中微子質量和輕子味混合效應呢?在不放棄標準模型的規(guī)范對稱性、洛侖茲( Lorentz)不變性和可重正化性等量子場論的基本要求的前提下,引入右手征的中微子場是賦予中微子以質量的最簡潔途徑(圖2)。盡管利用左手征和右手征的中微子場以及希格斯(Higgs)場可構建出人們熟悉的狄拉克(Dirac)質量項,但如此這般卻無法解釋為什么中微子的質量遠遠小于如出一轍的電子的質量。不僅如此,右手征的中微子場是 群的單態(tài),因此這樣的場及其電荷共軛場(后者其實具有左手征)原則上可以構成一個不破壞規(guī)范對稱性但破壞輕子數守恒的馬約拉納質量項。后者的合理性是不言而喻的,除非將輕子數守恒作為一個可施加的強制性約束條件。當把上述狄拉克質量項和馬約拉納質量項合二為一,并要求后者的質量標度遠遠高于電弱對稱性自發(fā)破缺的能標時,便可以推導出相關輕和重的中微子的質量本征態(tài)¾¾它們都滿足馬約拉納費米子場的條件,即反粒子場等于其自身。這一通過引入相對于電弱能標而言特別重的自由度來產生并壓低已知的活性中微子的質量的思想,就是著名的“蹺蹺板”機制。之所以稱之為“蹺蹺板”機制,是因為電弱能標充當了支點的作用,而重自由度將蹺蹺板的一端壓下去,翹起來的另一端自然代表由此產生了微小質量的輕自由度,即眾所周知的活性中微子。

群的單態(tài),因此這樣的場及其電荷共軛場(后者其實具有左手征)原則上可以構成一個不破壞規(guī)范對稱性但破壞輕子數守恒的馬約拉納質量項。后者的合理性是不言而喻的,除非將輕子數守恒作為一個可施加的強制性約束條件。當把上述狄拉克質量項和馬約拉納質量項合二為一,并要求后者的質量標度遠遠高于電弱對稱性自發(fā)破缺的能標時,便可以推導出相關輕和重的中微子的質量本征態(tài)¾¾它們都滿足馬約拉納費米子場的條件,即反粒子場等于其自身。這一通過引入相對于電弱能標而言特別重的自由度來產生并壓低已知的活性中微子的質量的思想,就是著名的“蹺蹺板”機制。之所以稱之為“蹺蹺板”機制,是因為電弱能標充當了支點的作用,而重自由度將蹺蹺板的一端壓下去,翹起來的另一端自然代表由此產生了微小質量的輕自由度,即眾所周知的活性中微子。

與反輕子數密度

與反輕子數密度 之間的不對稱;后者借助電弱反常過程部分轉化為宇宙的重子數與反重子數之間的不對稱(由于重子數與輕子數之差在反常的電弱相互作用過程中仍保持守恒,因此輕子生成之初

之間的不對稱;后者借助電弱反常過程部分轉化為宇宙的重子數與反重子數之間的不對稱(由于重子數與輕子數之差在反常的電弱相互作用過程中仍保持守恒,因此輕子生成之初 但

但 的狀態(tài)隨著宇宙的演化和

的狀態(tài)隨著宇宙的演化和 的變化會轉化成

的變化會轉化成 的狀態(tài)),其中重子的數密度大于反重子的數密度,即差不多每10億個反重子對應10億加1個重子;隨著宇宙的膨脹和冷卻,重子與反重子不斷發(fā)生湮滅,最終存活下來的重子數密度與光子數密度的比值若滿足觀測值

的狀態(tài)),其中重子的數密度大于反重子的數密度,即差不多每10億個反重子對應10億加1個重子;隨著宇宙的膨脹和冷卻,重子與反重子不斷發(fā)生湮滅,最終存活下來的重子數密度與光子數密度的比值若滿足觀測值 ,就能夠解釋可觀測宇宙的重子與反重子不對稱現(xiàn)象,即回答為什么我們今天生活在主要以重子構成的物質世界而不是主要以反重子構成的反物質世界這樣一個令人費解的基本問題。這一利用中微子質量起源的“蹺蹺板”機制來達到早期宇宙的輕子生成的目的,即“一石二鳥”,從而實現(xiàn)宇宙的重子生成的物理機制,是由日本理論物理學家福來正孝(Masataka Fukujita)和柳田勉(Tsutomu Yanagida)[2]在1986年提出來的。隨著中微子物理學實驗研究在最近20余年的蓬勃發(fā)展,輕子生成機制的理論細節(jié)也得到了進一步的完善。重的惰性中微子在宇宙早期的產生和湮滅似乎可以與恐龍在地球上的出現(xiàn)和消失相類比。距今大約2億3千萬年前,作為龐然大物的恐龍出現(xiàn)在地球上,它們在距今大約6500萬年前神秘地消失,只留下可供人類研究和想象的化石。倘若質量巨大的馬約拉納中微子也曾短暫地存在于宇宙早期,然后神秘地衰變,使得導致活性中微子獲得質量的“蹺蹺板”機制與導致原初反物質消失的輕子生成機制都起作用,那么它們留給我們可供發(fā)掘的“化石”有哪些呢?

,就能夠解釋可觀測宇宙的重子與反重子不對稱現(xiàn)象,即回答為什么我們今天生活在主要以重子構成的物質世界而不是主要以反重子構成的反物質世界這樣一個令人費解的基本問題。這一利用中微子質量起源的“蹺蹺板”機制來達到早期宇宙的輕子生成的目的,即“一石二鳥”,從而實現(xiàn)宇宙的重子生成的物理機制,是由日本理論物理學家福來正孝(Masataka Fukujita)和柳田勉(Tsutomu Yanagida)[2]在1986年提出來的。隨著中微子物理學實驗研究在最近20余年的蓬勃發(fā)展,輕子生成機制的理論細節(jié)也得到了進一步的完善。重的惰性中微子在宇宙早期的產生和湮滅似乎可以與恐龍在地球上的出現(xiàn)和消失相類比。距今大約2億3千萬年前,作為龐然大物的恐龍出現(xiàn)在地球上,它們在距今大約6500萬年前神秘地消失,只留下可供人類研究和想象的化石。倘若質量巨大的馬約拉納中微子也曾短暫地存在于宇宙早期,然后神秘地衰變,使得導致活性中微子獲得質量的“蹺蹺板”機制與導致原初反物質消失的輕子生成機制都起作用,那么它們留給我們可供發(fā)掘的“化石”有哪些呢?3 如何檢驗“一石二鳥”圖像

首先需要強調的是,“蹺蹺板”和輕子生成機制都是定性上很優(yōu)美但定量上并不具有特定預言能力的理論圖像,因此通過低能實驗來檢驗這兩種機制的有效性是極其困難,甚至不可能實現(xiàn)的。盡管如此,在不依賴模型相關的假設的前提下,我們依然可以對中微子的質量起源與宇宙的原初反物質消失之間的可能關聯(lián)做出一些具有“考古學”依據的判斷。 的置信度水平觀測到了CP破壞的初步證據,未來的HyperK(日本)和DUNE(美國)等長基線中微子振蕩實驗有望令人信服地發(fā)現(xiàn)輕子CP不守恒。在一些具體的“蹺蹺板”模型中,可以通過輕子生成機制建立中微子振蕩中的CP破壞效應和宇宙的重子數密度與背景光子數密度之比

的置信度水平觀測到了CP破壞的初步證據,未來的HyperK(日本)和DUNE(美國)等長基線中微子振蕩實驗有望令人信服地發(fā)現(xiàn)輕子CP不守恒。在一些具體的“蹺蹺板”模型中,可以通過輕子生成機制建立中微子振蕩中的CP破壞效應和宇宙的重子數密度與背景光子數密度之比 之間的直接關聯(lián)。這類模型的細節(jié)通常依賴特殊的唯象學假設,更容易在實驗上被證偽。但由于此類模型的任意性,實際上很難判斷哪個模型更接近真實的物理現(xiàn)實。最后值得一提的是,其它類型的“蹺蹺板”機制通過引入其它重的自由度(如超越標準模型的新標量粒子或費米子)也可以解釋活性中微子的質量起源與宇宙的原初反物質消失之謎,盡管它們的形式和內容可能顯得更復雜一些。目前所有的理論嘗試都還缺乏實驗證據的支持。另一方面,我們也不清楚中微子質量的起源問題是否一定與宇宙的重子數-反重子數不對稱問題存在內在的關聯(lián)。但無論如何,中微子的特殊性質為我們窺視物質結構和早期宇宙的奧秘提供了一個難得的窗口,未來的實驗和理論進展將有助于我們發(fā)現(xiàn)或接近上述基本問題的答案。

之間的直接關聯(lián)。這類模型的細節(jié)通常依賴特殊的唯象學假設,更容易在實驗上被證偽。但由于此類模型的任意性,實際上很難判斷哪個模型更接近真實的物理現(xiàn)實。最后值得一提的是,其它類型的“蹺蹺板”機制通過引入其它重的自由度(如超越標準模型的新標量粒子或費米子)也可以解釋活性中微子的質量起源與宇宙的原初反物質消失之謎,盡管它們的形式和內容可能顯得更復雜一些。目前所有的理論嘗試都還缺乏實驗證據的支持。另一方面,我們也不清楚中微子質量的起源問題是否一定與宇宙的重子數-反重子數不對稱問題存在內在的關聯(lián)。但無論如何,中微子的特殊性質為我們窺視物質結構和早期宇宙的奧秘提供了一個難得的窗口,未來的實驗和理論進展將有助于我們發(fā)現(xiàn)或接近上述基本問題的答案。