文物是人類在社會活動中遺留下來的具有歷史、藝術、科學價值的遺物和遺跡。文物的保護管理和科學研究,對人們認識自己的歷史,揭示人類社會發展的客觀規律,認識并促進當代和未來社會的發展具有重要意義。

文物受地下水、土壤酸堿度、地震、環境溫度和濕度變化等因素的影響,會出現開裂、空鼓、脫落、霉變和銹蝕等多種病害。壁畫的表面會隨著時間的推移而發生變化,溫度和濕度的變化使壁畫內部發生松動,從而產生分層、剝落,并從木框上脫落。若鑄鐵文物或青銅器文物沒有在恒溫恒濕的環境下保存,其表面或內壁會生成銹蝕。能夠無損、準確地檢測出文物內部結構、確定病害情況對科學設計保護方案尤為重要。

X射線檢測和CT(電子計算機斷層掃描)技術已經廣泛應用于文物的無損檢測中,但很多情況下受操作空間的限制,需要特定的防護裝置,其并不適用于現場檢測。紅外熱波成像技術具有適用性廣、非接觸式測量、檢測速度快、檢測精度高、便于定性定量分析以及顯示直觀等突出特點,目前已被應用于航空航天、石油石化、電力和建筑等領域,并逐漸被推廣應用到文物保護領域。

1 紅外熱波無損檢測技術

紅外熱波無損檢測技術的核心是對被檢測試件的材料、結構和缺陷類型進行檢測,利用熱像儀對被檢測材料表面的熱波信號進行采集,并采用相關圖像信號處理算法以獲取材料表面及表面以下的結構信息,從而達到檢測目的。

圖1 紅外熱波檢測原理示意

圖1 紅外熱波檢測原理示意

壁畫是人類最古老的繪畫形式之一,中國古代壁畫主要是干壁畫,壁畫主要由支撐結構、基礎層和顏料層3個基本部分組成,顏料層即繪制的壁畫層,壁畫基礎層是為顏料層提供繪制基礎的,有泥土和石灰兩種類型,通常為了增加強度,在其中摻雜植物纖維。不同壁畫的支撐結構不同,如寺觀壁畫或墓室壁畫的支撐結構為磚石,石窟壁畫以洞壁為支撐體,而館藏壁畫又多以木質龍骨、石膏體或蜂窩鋁板等為支撐體。壁畫的空鼓、裂紋及支撐結構變形等病害都是文物保護工作者所關注的問題。

“七佛說法圖”紅外熱像檢測

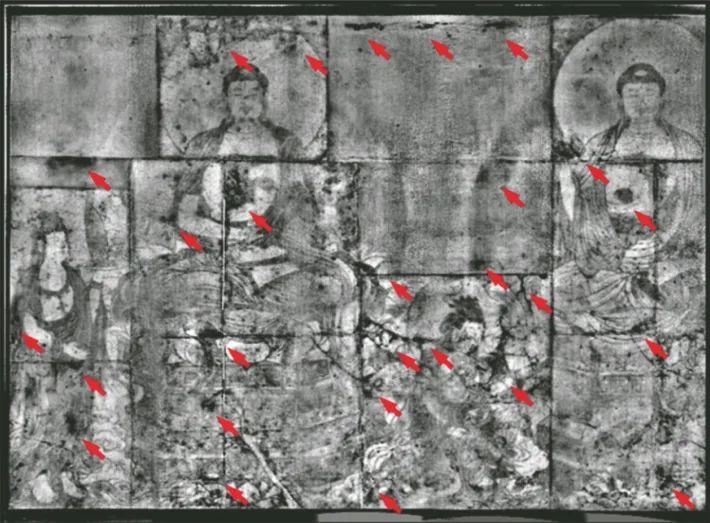

館藏壁畫“七佛說法圖”現存放于故宮博物館院內的保和殿西廡館,其可見光照片如圖2所示。

圖2 “七佛說法圖”的可見光照片

圖2 “七佛說法圖”的可見光照片

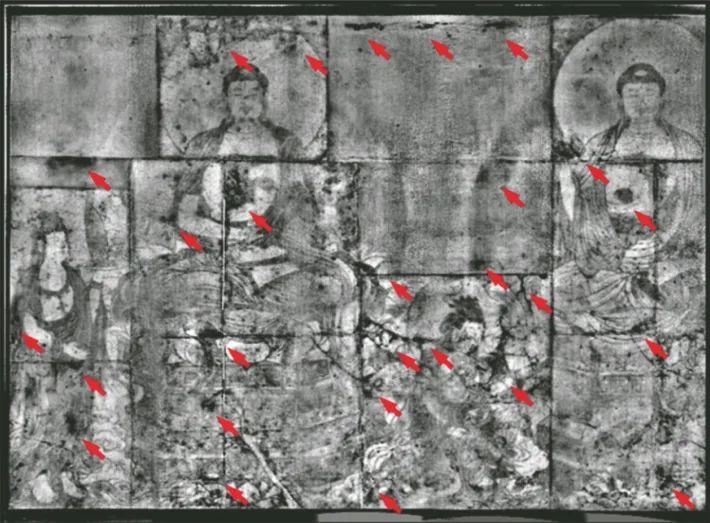

由于無法到壁畫的背面進行檢測,唯一的選擇是從壁畫正面進行現場診斷。熱成像檢測過程中,鹵素燈加熱時間為20s,冷卻時間為60s,采集頻率為20Hz,對整個壁畫紅外原始序列圖像進行非均勻校正、圖像拼圖處理及三維熱層析成像,得到熱吸收圖和熱層析成像圖,分別如圖3和圖4所示。

圖3 “七佛說法圖”的紅外熱吸收圖

圖3 “七佛說法圖”的紅外熱吸收圖

圖4 “七佛說法圖”的熱層析成像圖

圖4 “七佛說法圖”的熱層析成像圖

圖3中的熱吸收圖顯示了許多吸收熱量低的區域,例如佛陀的胸部和手臂區域,這些區域中顏料的紅外發射率較低。此外,還可以看到壁畫層有多處裂紋、脫落及空鼓區域。

該壁畫原位于山西省興化寺內,在20世紀20年代被分塊盜取,后被復原在故宮并展出,對壁畫原跡59塊和增補新板15塊進行拼接復原。

圖4顯示了深度分別為5.5,6.3,9.6mm的平面蓄熱系數e值分布,在5.5mm深度處仍有一些裂紋、空鼓區域,并且泥仗層后面的木框開始隱約出現,在6.3mm深度處木架結構已經逐漸清晰,在9.6mm深度處已經清晰可見,表明繪畫作品仍然很好地附著在木架結構上。從圖4b和4c中可看到有4塊區域并未見到木架結構,這是因為這些區域材料的熱擴散率較低。

“醉歸樂舞圖”紅外熱像檢測

“醉歸樂舞圖”為陜西蒲城元代墓室壁畫東墻上的整幅壁畫,其可見光照片如圖5所示。壁畫長約1.3m,寬約1.82m。

圖5 “醉歸樂舞圖”的可見光照片

圖5 “醉歸樂舞圖”的可見光照片

由于壁畫尺寸較大,因此分區域多次采集圖像,熱像儀單次采集視場約為35cm×45cm,整面東墻共進行了24次分區采集,壁畫現場檢測中使用兩盞功率為1000W的鹵鎢燈作為方波激勵源,設置激勵持續時間為30s,采集時間為180s(包含升溫及降溫過程),采集頻率為10Hz。后期經過加熱非均勻校正、圖像拼圖處理及熱層析三維成像處理算法可呈現出壁畫完整的檢測結果。

圖6顯示了整個壁畫區域的吸熱圖像,圖中清晰地顯示出了壁畫輪廓,顯示吸收熱量很多,這是因為用于勾勒壁畫的炭黑染料具有更高的發射率和可見光吸收率。

圖6 “醉歸樂舞圖”的紅外熱吸收圖

圖6 “醉歸樂舞圖”的紅外熱吸收圖

圖7顯示出了深度分別為1.47,4.57,7.68,10.78mm的平面蓄熱系數e值分布,可以看到在淺層區域布滿了細小黑點,疑為近表面存在的病害,可能由表面顏料層脫落或者酥堿多孔導致,通過現場壁畫表面情況對比,能夠基本確定e值圖中反映的異常為真實病害。隨著深度的增加,可看到多處較大尺寸的暗斑區域,疑似空鼓或疏松結構,且持續在更深層出現,則該區域病害程度更嚴重。此外圖像中規則的條紋狀異常顯示逐漸明顯,與作為支撐結構的磚墻有著高度的相似性,如圖7d右上區域隱約出現磚紋,表明此處石灰層較薄。圖7e中更多區域出現磚紋,可以通過觀察磚紋出現的時間早晚來確定壁畫石灰層的厚度。圖7f中磚墻結構已經全部顯現,可以通過各墻面磚紋出現深度來比較各墻面石灰層的厚度差異。

圖7 “醉歸樂舞圖”的熱層析成像圖

圖7 “醉歸樂舞圖”的熱層析成像圖

3 方波熱成像對古代鑄鐵佛頭厚度的定量評估

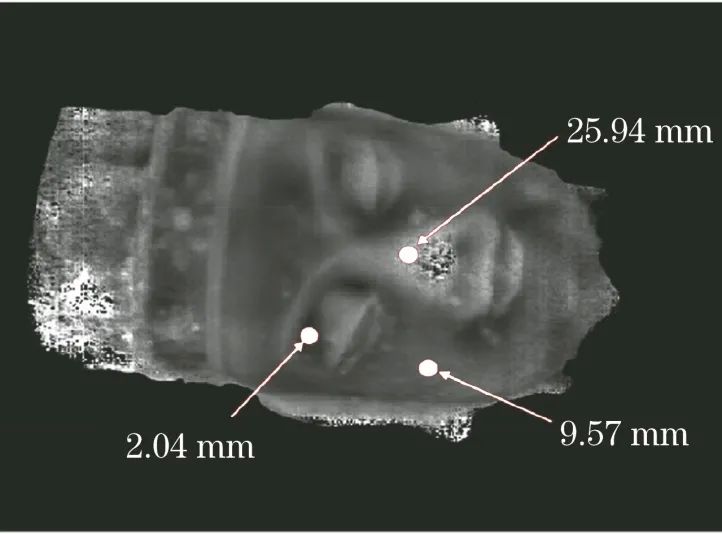

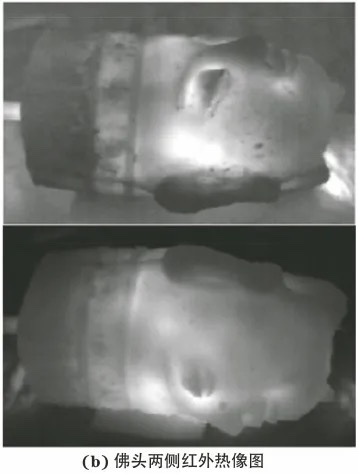

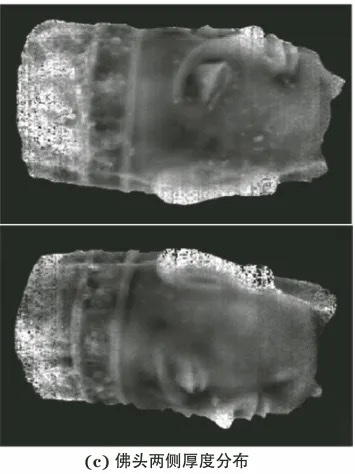

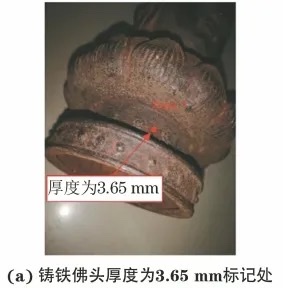

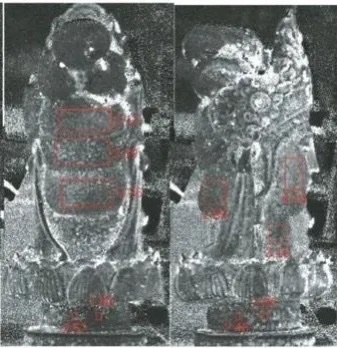

評估的佛頭長約35cm,橫截面直徑約20cm, 最大厚度約3cm。總體而言,雕塑狀況良好,但是有些表面區域有生銹現象,頭部為空心結構,壁厚根據頭部的特征在幾毫米到幾十毫米之間。

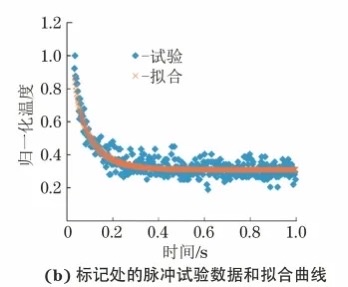

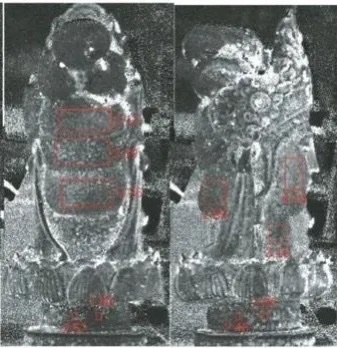

佛頭方波透射式熱成像試驗過程中,使用800W鹵素燈置于佛頭內部持續加熱6s,熱像儀采集頻率設為50Hz,實時捕抓佛頭表面的溫度。選取3個不同區域,將測得的溫度信號用方波激勵熱傳理論數學模型進行非線性擬合,算出相對應的厚度,3個佛頭表面區域的試驗溫度曲線和擬合溫度曲線如圖8所示,佛頭正面3個區域的厚度分布如圖9所示。

圖8 3個佛頭表面區域的試驗溫度曲線和擬合溫度曲線

圖8 3個佛頭表面區域的試驗溫度曲線和擬合溫度曲線

圖9 佛頭正面3個區域的厚度分布

圖9 佛頭正面3個區域的厚度分布

使用相同的檢測方法,得到佛頭兩側的厚度分布,如圖10所示。

4 脈沖熱成像對鑄鐵文物的定量測量

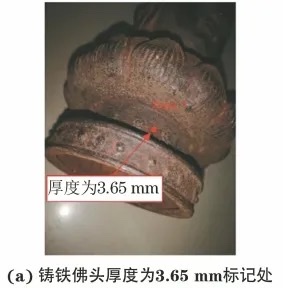

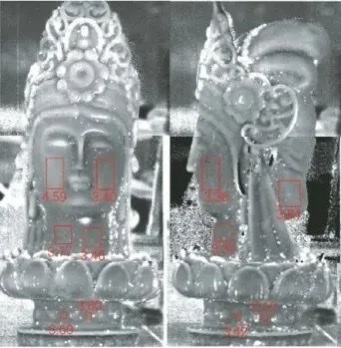

試驗對象為現代仿制鑄鐵佛頭,該佛頭高約27cm,橫截面最大直徑約12.5cm,鑄鐵佛頭表層分布不同厚度的銹蝕,4個角度的鑄鐵佛頭可見光照片如圖11所示。

圖11 4個角度的鑄鐵佛頭可見光照片

圖11 4個角度的鑄鐵佛頭可見光照片

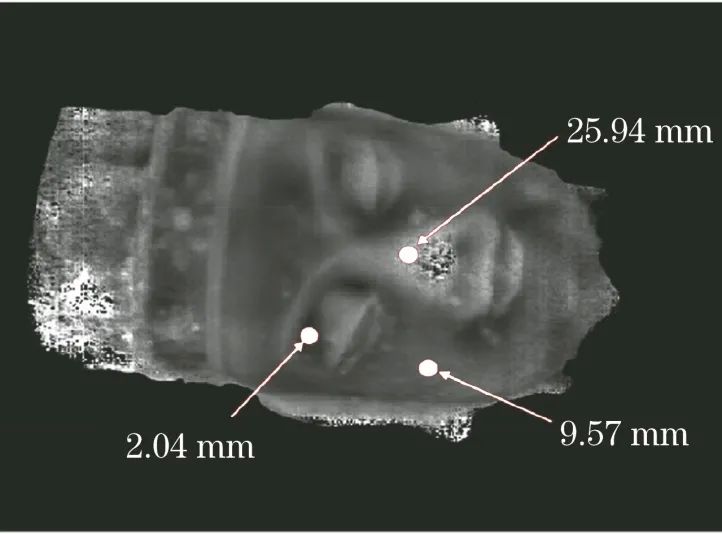

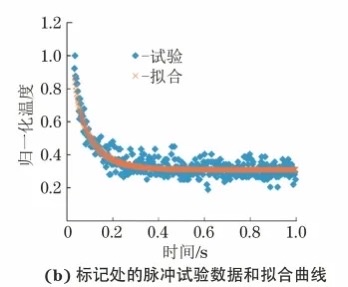

基于脈沖激勵一層結構理論數學模型,利用某標記處的實際測量厚度,計算得出鑄鐵的熱擴散系數為13.4mm2/s,脈沖試驗數據和擬合結果如圖12所示。

圖12 佛頭厚度為3.65mm處的脈沖試驗數據和擬合曲線

圖12 佛頭厚度為3.65mm處的脈沖試驗數據和擬合曲線

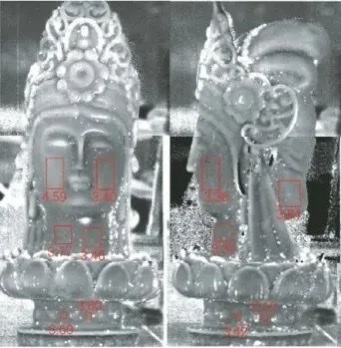

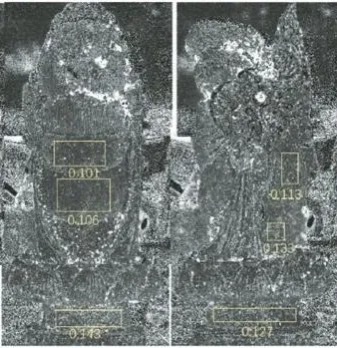

基于試驗測得的鑄鐵熱擴散系數,利用相同的方法反推出鑄鐵佛頭的整體厚度圖像,如圖13所示,圖中紅色框部分為該區域的平均預測厚度。

圖13 4個角度的鑄鐵佛頭厚度分布

圖13 4個角度的鑄鐵佛頭厚度分布

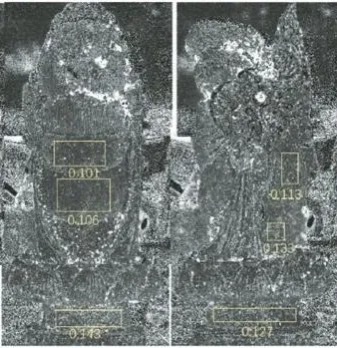

由于該鑄鐵佛頭表面有一層薄銹蝕,因此可以把佛頭看成兩層材料。基于脈沖激勵兩層結構理論數學模型,可以測算出表層銹蝕的厚度和佛頭基底厚度,如圖14和圖15所示。

圖14 鑄鐵佛頭表層銹蝕厚度分布

圖14 鑄鐵佛頭表層銹蝕厚度分布

圖15 鑄鐵佛頭基底厚度分布

圖15 鑄鐵佛頭基底厚度分布

以上列舉了方波激勵紅外熱像法對墓室壁畫和館藏壁畫的檢測評估、方波熱成像對古代鑄鐵佛像頭厚度的定量評估以及脈沖熱成像對鑄鐵文物銹蝕和鑄鐵厚度的定量測量等經典案例。案例里面應用了熱層析三維成像圖像算法對文物紅外熱成像分析方法,得到文物內部病害結構和病害的深度信息。基于方波激勵或脈沖激勵熱傳導數學模型,使用非線性擬合算法定量測厚,實現了定量識別和定位內部病害,有助于文物的結構穩定性評價,有利于文物保護和修復方案的科學制定。