衰竭性骨折是一種非外傷因素引起的應力性骨折,為隱匿骨折的其中一個類型。導致衰竭性骨折最常見病因是骨質疏松癥,骨質疏松的發生使患者骨骼脆性增加,發生衰竭性骨折的危險性也隨之提升,患者即使在沒有發生明顯外傷的情況下也可能引發骨折。

作為一種由多種原因誘發的系統性骨病,在新世紀骨質疏松癥已經成為一種全球性的慢性疾病,世界范圍內患有骨質疏松癥的人數已經過億,因為骨質疏松癥導致骨折的患者也超過了百萬人次。近年來隨著我國社會人群平均年齡的提高,患有骨質疏松及其誘發的骨折的老年人也在逐年增多,患者面臨著生理性痛苦的同時,也承受著生活質量下降帶來的負擔,所以對衰竭性骨折的精準診療就變得尤為重要。

但是,由于衰竭性骨折發生后患者大多無特征性的臨床表現,并且未被臨床及影像科醫師足夠重視,臨床診斷較困難,容易被誤診為其他疾病,故提高對其認識,選擇合適的檢查方式,對正確診斷衰竭性骨折極其重要。

檢查方法

眾所周知,傳統的X線、CT、MRI和超聲檢查是體內臟器、病灶解剖信息的主要來源,對疾病進行形態學和定位診斷。核醫學的正電子發射型斷層掃描儀(positron emission tomography,PET)和單光子發射型計算機斷層掃描儀(single photon emission computed tomography,SPECT)則能夠提供正常器官和病灶的功能信息。兩者結合能將疾病的生理、生化信息和組織形態學信息聯系在一起,將患者更加精準和全面的臨床資料提供給臨床醫師。

全身骨顯像(whole-body bone scan)是探測骨轉移瘤的靈敏而周全的首選方法,作為臨床最常用的一種核醫學檢查方法,現已成為許多骨骼疾病,尤其是早期診斷惡性腫瘤有無骨轉移的常規檢查項目,它除了能顯示骨骼的大致解剖結構外,最主要能反映骨骼的血流分布、骨鹽代謝以及成骨細胞活性等,能夠較早的發現骨骼病變,并且無檢查禁忌證、價格相對低廉,具有很好的價值/效益比。

而SPECT/CT的臨床應用,能夠進一步描述骨顯像上病灶的解剖部位及其特征,包括骨顯像上非確定或可疑的病灶,明顯提高了診斷準確性。

99mTc-MDP骨顯像被認為是評價衰竭性骨折的金標準,在衰竭性骨折早期出現骨質連續性中斷導致成骨細胞和/或破骨細胞活躍時,能夠在X線平片發現異常之前顯示出骨代謝微小的變化,通常在損傷后6-72小時即可出現顯像劑濃聚,故可以在早期靈敏地發現既有及潛在病灶。 不過,常規骨顯像對骨代謝活躍部位進行定性診斷有一定困難,而SPECT/CT是將常規的核素顯像方法與診斷性CT進行同機融合,分別獲得核素圖像、CT影像和兩者的融合圖像,可進一步觀察病灶處骨代謝、骨質、髓腔及周邊軟組織情況,彌補了單純骨顯像因其分辨率低而導致定位不準確和不能清晰顯示骨質結構的缺點,兩者結合有助于對IF的診斷及鑒別診斷。

影像表現

衰竭性骨折在全身骨顯像上通常表現為灶性濃聚、皮質梭形高代謝區或條帶狀的代謝活躍區,其代謝活躍范圍通常沿著骨折線走行,病灶均無膨脹性生長及沿著骨骼走行分布的特征。發生于肋骨的衰竭性骨折通常呈點狀或與肋骨走行相垂直的短線狀顯像劑濃聚,無外傷性骨折時線形排列特征。發生于椎體的衰竭性骨折通常表現為低于椎體高度的橫行短條狀顯像劑濃聚,呈“一字”形,椎體附件一般不受累及。

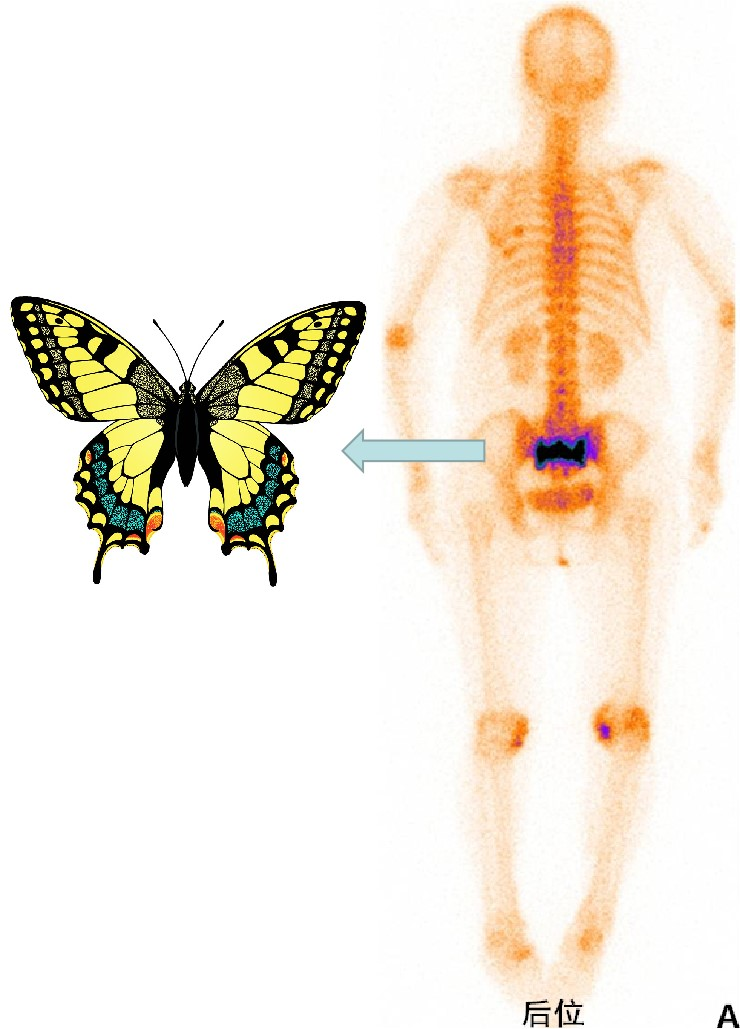

骶骨衰竭性骨折典型的表現為“H”形、“蝶”形或“弓”形的顯像劑濃聚區,由雙側骶骨翼濃聚區形成的2條垂直帶與骶骨體濃聚區形成的水平帶連接組成,又稱“Honda”征;非典型表現包括雙側骶骨翼垂直走行濃聚區及骶骨體部分水平走行濃聚區、雙側骶骨翼垂直濃聚區,單側骶骨翼垂直走行濃聚區及骶骨體水平走行濃聚區、單側骶骨翼垂直走行濃聚區。恥骨與坐骨衰竭性骨折則通常表現為“紡錘”形濃聚區。

圖例

女,86歲,骶骨衰竭性骨折。99mTc-MDP全身骨顯像后位相:骶骨顯像劑濃聚呈“蝶”形。

綜上,全身骨顯像聯合局部SPECT/CT斷層顯像對診斷衰竭性骨折具有重要價值。