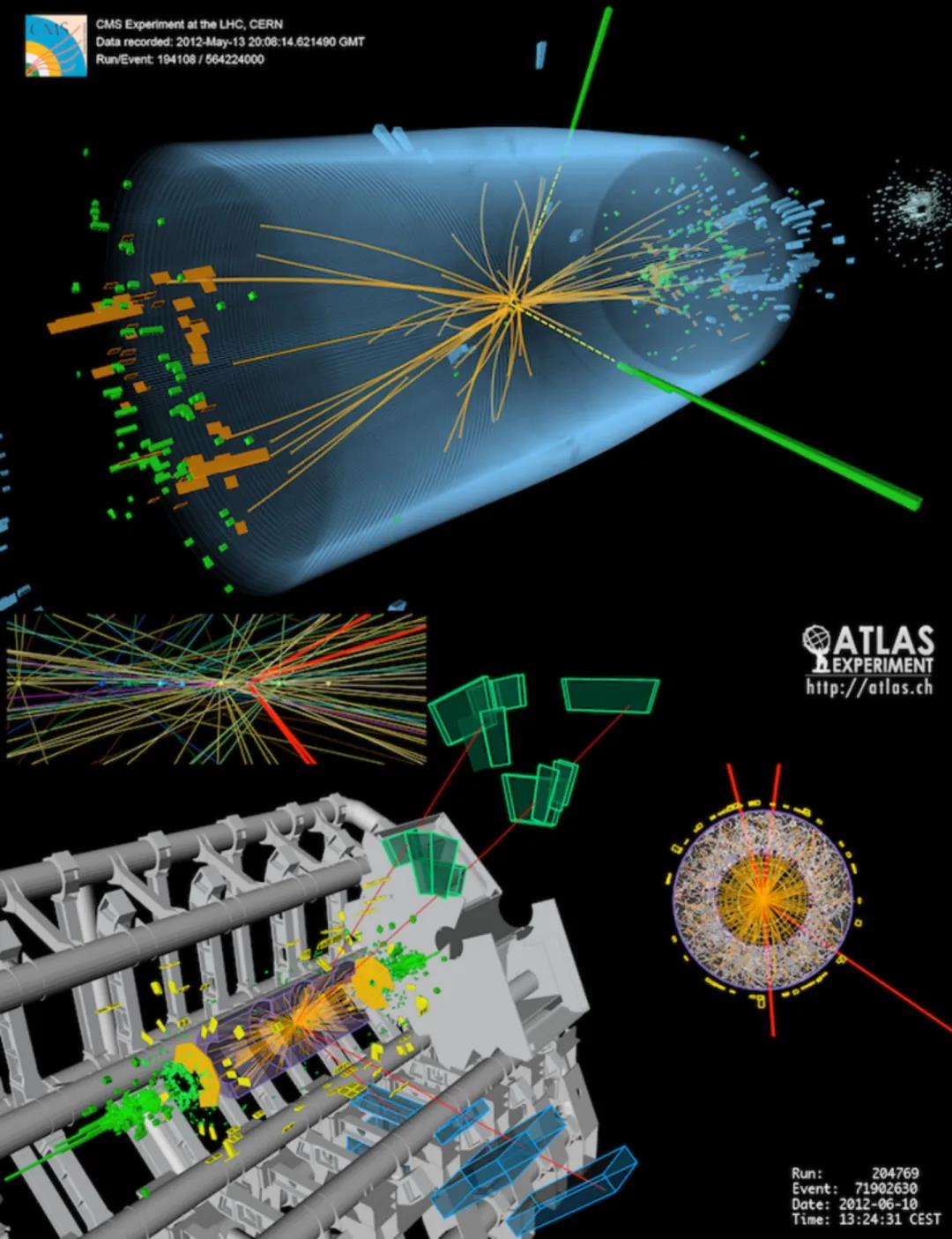

兩年以來,大型強子對撞機的2個獨立團隊各自集結3000名科學家,從800萬億次質子對撞數據中大海撈針,分別于5月13日和6月10日發現了希格斯玻色子,實現了高能物理學家半個世紀的追求和夢想。至此,在理論上統一了三種基本自然力的粒子“標準模型”,終于找齊了最后一塊“拼圖”。

2013年10月8日,比利時物理學家弗朗索瓦·恩格勒和英國物理學家彼得·希格斯共同獲得諾貝爾物理學獎。他們在1964年便獨具慧眼,預見了希格斯玻色子的存在,如今最終得到證實。

2012年7月4日歐洲核子研究中心大禮堂舉行新聞發布會,宣布發現希格斯玻色子。(攝影:Denis Balibouse,來源:New York Times)

大型強子對撞機的2個獨立團隊CMS和 ATLAS分別于5月13日和6月10日發現了希格斯玻色子(來源:CERN)

2013年10月8日,比利時物理學家弗朗索瓦·恩格勒和英國物理學家彼得·希格斯共同獲得諾貝爾物理學獎(來源:nbcnews)

面對全世界額手同慶,大約只有美國粒子物理學家“別有一番滋味在心頭”。早在1988年,他們已經決定在德克薩斯州建造一座“超導超級對撞機”,比歐洲今天的強子對撞機大3倍。如果這個“巨無霸”如期落成,美國應該能“提早10年發現希格斯玻色子”。

然而在1993年,“超導超級對撞機”卻被美國國會緊急叫停,倉促下馬,留下了世界最大的“科學廢墟”,也給粒子物理學家帶來了永遠的“心靈傷疤”。個中緣由雖然極其微妙復雜,但毋庸置疑,“游說”的失利應該是一大主因。

人們把第二次世界大戰稱為“物理學家的戰爭”是不無道理的。原子彈、雷達、火箭、近炸引信等,都是物理學的“杰作”。美國高能物理學家一直是政府的寵兒,數量占物理學圈子總人數10%。

世界一流的費米國家實驗室加速器、布魯克黑文國家實驗室加速器等,為美國贏得了多塊諾貝爾獎牌。但1981年,歐洲核子研究中心開始興建新一代大型強子對撞機,并于1983年率先發現正負W玻色子和Z玻色子。《紐約時報》聞訊后已經沉不住氣,撰寫文章《歐洲3分,美國連零分也沒有》,無情挖苦奚落了美國粒子物理的停滯落后,使政府和科學界深受刺激和倍感羞辱。

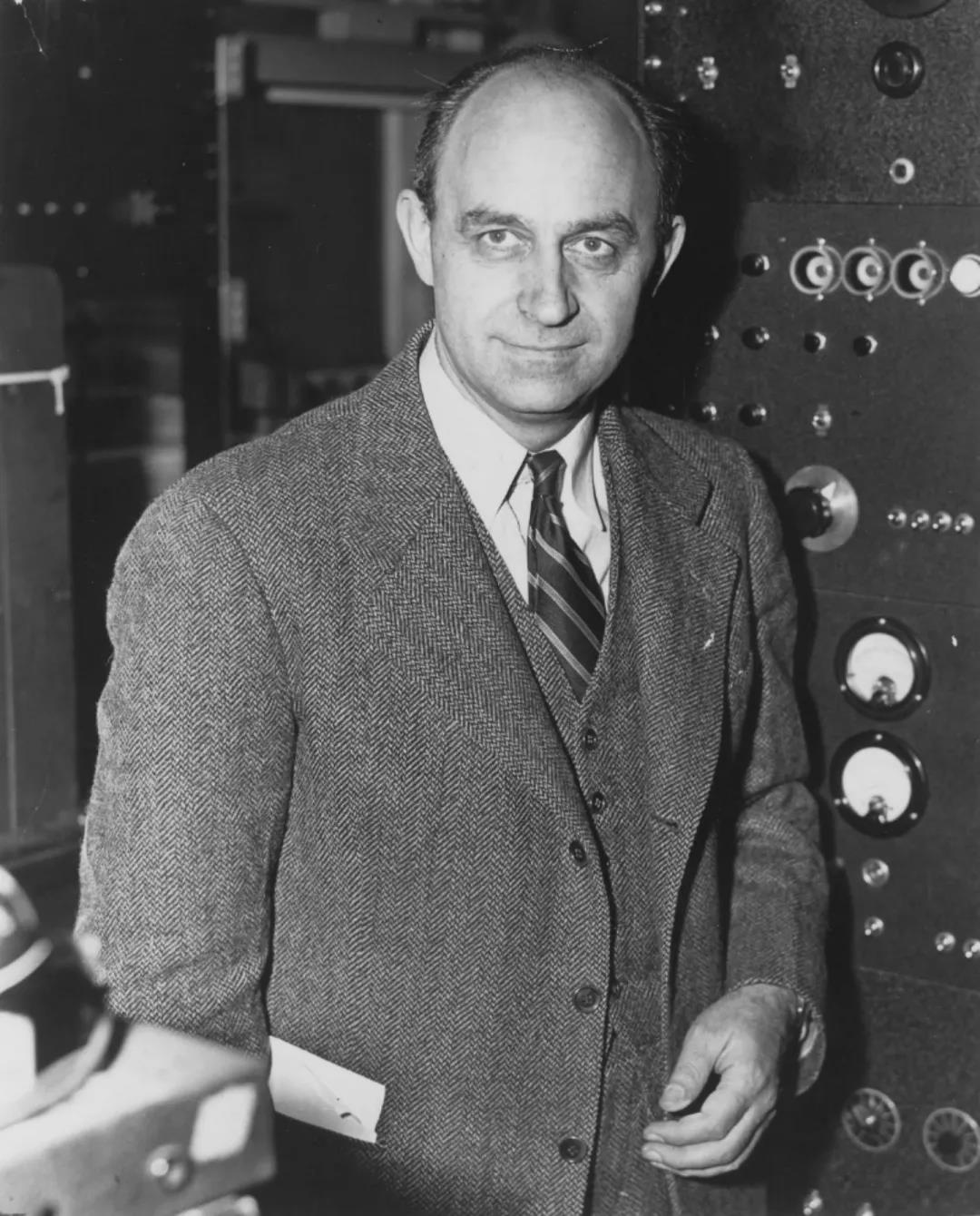

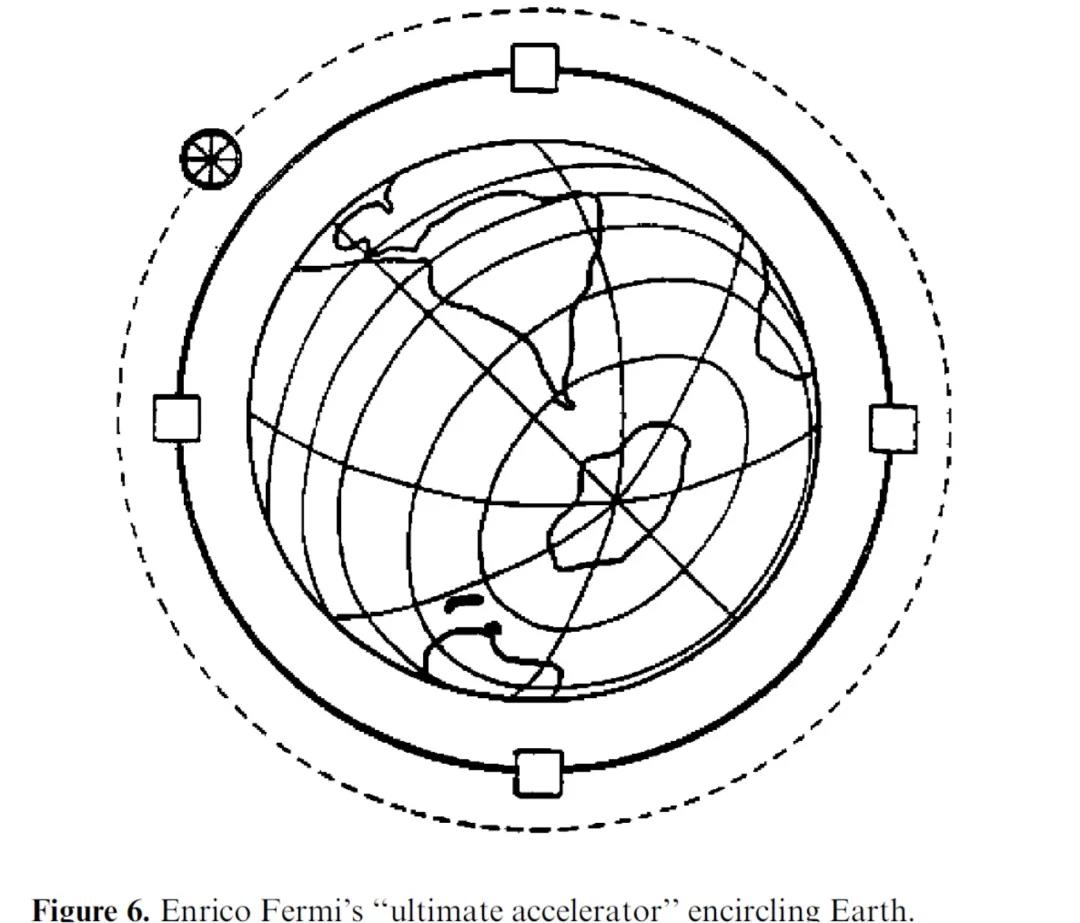

早在1954年1月哥倫比亞大學成立200周年慶典時,美國高能物理學家費米就提出在赤道上空1000英里建造環繞地球的“終極加速器”。遺憾的是,這位“原子能之父”當年便不幸早逝了,他的宏偉構想卻展現了美國一代精英的魄力和膽識。

美籍意大利裔物理學家,美國芝加哥大學物理學教授恩里科·費米(來源:(來源:US Department of Energy)

費米的環繞地球“終極加速器”(來源:Enrico Fermi: The Master Scientist)

為了迎接歐洲的挑戰,1983年7月,美國高能物理咨詢委員會決定砍掉800億電子伏特的“雞肋工程”伊莎貝莉對撞機,集中力量建造一座世界最強大的加速器。資深物理學家戴維·杰克遜將它命名為“超導超級對撞機”。

能源部委派康奈爾大學粒子物理學家泰格納領導中心設計組,甄選全國250多位科學家群策群力,1986年完成了雄心勃勃的工程方案。環形粒子加速器的地下隧道周長54英里,深度250英尺,直徑12英尺。8600塊超導偶極磁鐵和2000塊四極磁鐵,用10個冷凍站200萬升液態氦維持4.3K低溫。細于發絲、接近光速的兩束質子,在磁鐵5厘米孔徑中以40萬億電子伏特能量迎頭相撞,創造出宇宙大爆炸后瞬間的物理環境,找到希格斯玻色子和其他新粒子,并探索超對稱破缺的神秘機制。

該項目預計總成本44億美元。此時,爭取國會和政府鼎力支持,慷慨解囊,就成了當務之急和先決條件。

“超導超級對撞機”的倡導者和“發言人”萊德曼曾任費米實驗室主任,1988年因對中微子的研究而獲得諾貝爾物理學獎。他的身份地位十分有利于上層游說,曾多次對國會議員發表演講:“假如你看不見足球,就無法明白場上的隊員為何東沖西撞。同樣在物質運動中,必須找到希格斯玻色子這個‘足球’”。

萊德曼幾易方案,為里根總統精心制作了一部10分鐘的電視片,普及粒子物理和對撞機知識,送到戴維營播放后大獲好評。

《今日物理》報道美國高能物理咨詢委員會動議砍掉伊莎貝莉對撞機項目改建20TeV加速器(來源:Physics Today 1983.September 17)

1988年諾貝爾物理學獎獲得者萊德曼(來源:upost.info)

1987年1月29日,里根總統在白宮聽取辯論后,從口袋里掏出一張卡片,誦讀了杰克倫敦的詩句“寧為灰燼,不做浮塵”,并說橄欖球明星斯特布勒的讀后體會是“深擲遠投”。預算主任米勒調侃道,“如果方案通過,一小撮物理學家該高興了”,里根回答“很可能,我上中學時曾經讓2位物理老師傷過心”。1月30日,白宮正式宣布批準“超導超級對撞機”。

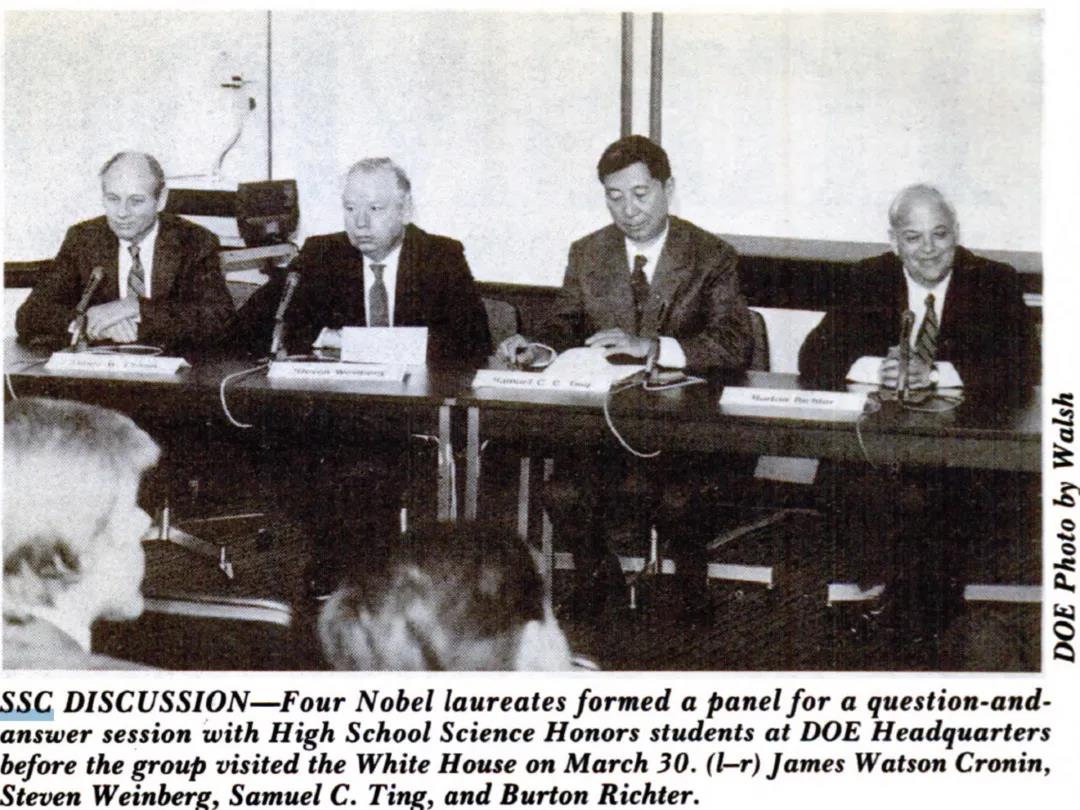

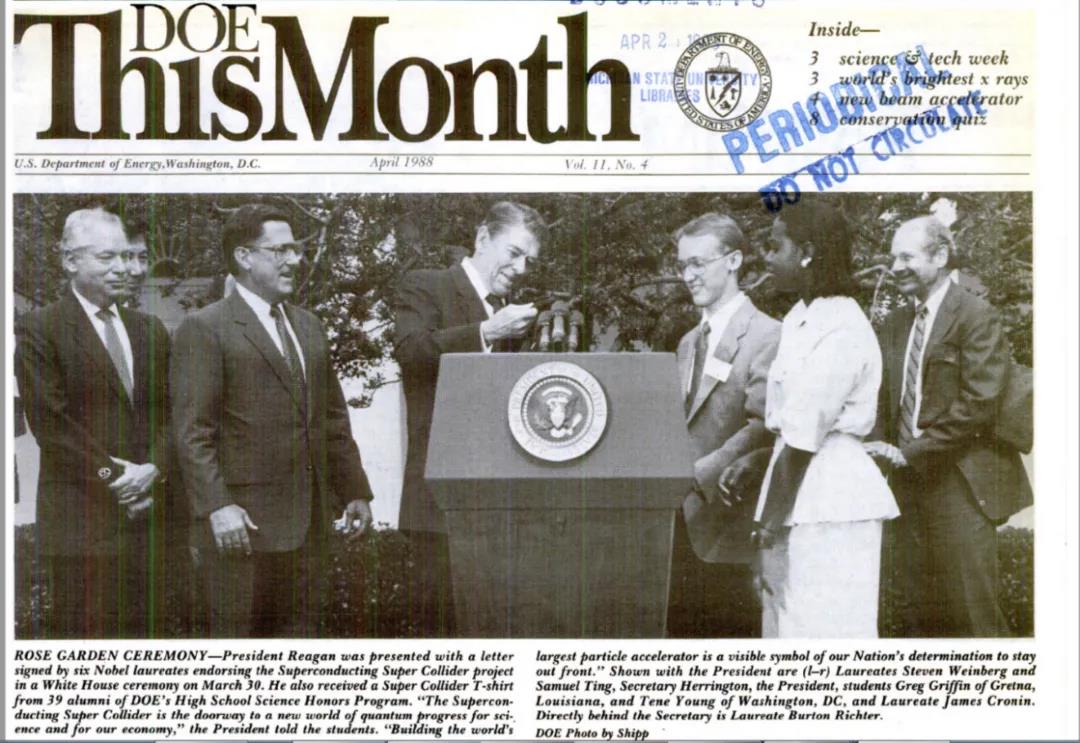

1988年3月,由4位諾貝爾獎得主克羅寧、溫伯格、丁肇中、里克特在美國能源部大樓共同舉辦科普沙龍,回答高中優秀學生代表團對超導超級對撞機提出的各種疑問。并于3月30日和學生們結伴訪問白宮。受到里根總統隆重接待。

里根在玫瑰園發表演講,盛贊超級對撞機是“通向量子科學新世界的大門”,并引用開國元勛富蘭克林的話說,“最有價值的投資是對知識的投資”。儀式開始前,溫伯格向里根面交一封感謝信,由他和丁肇中、里克特、格拉肖、克羅寧、菲奇6位諾貝爾獎得主共同簽署,稱頌里根為支持基礎研究做出了“里程碑意義的貢獻”。里根演說結束后,又愉快接受了印有超級對撞機圖案的T恤衫。

1987年1月29日里根總統在白宮聽取關于超導超級對撞機的辯論(來源:A BridgeToo Far)

1988年3月由4位諾貝爾獎得主克羅寧、溫伯格、丁肇中、里克特在美國能源部大樓共同舉辦科普沙龍,回答高中優秀學生代表團對超導超級對撞機提出的各種疑問(攝影:W. Walsh,來源:Nobel Laureates, Student Scientists Meet with President on Collider)

1988年3月30日里根總統在白宮玫瑰園向全國高中優秀生代表和諾獎得主及媒體發表演講,高度贊美超級對撞機工程(來源:DOE This Month)

里根演說結束后接受了印有超級對撞機圖案的T恤衫(來源:Video, President Reagan’s Remarks on the Superconducting Super Collider Program on March 30 ,1988)

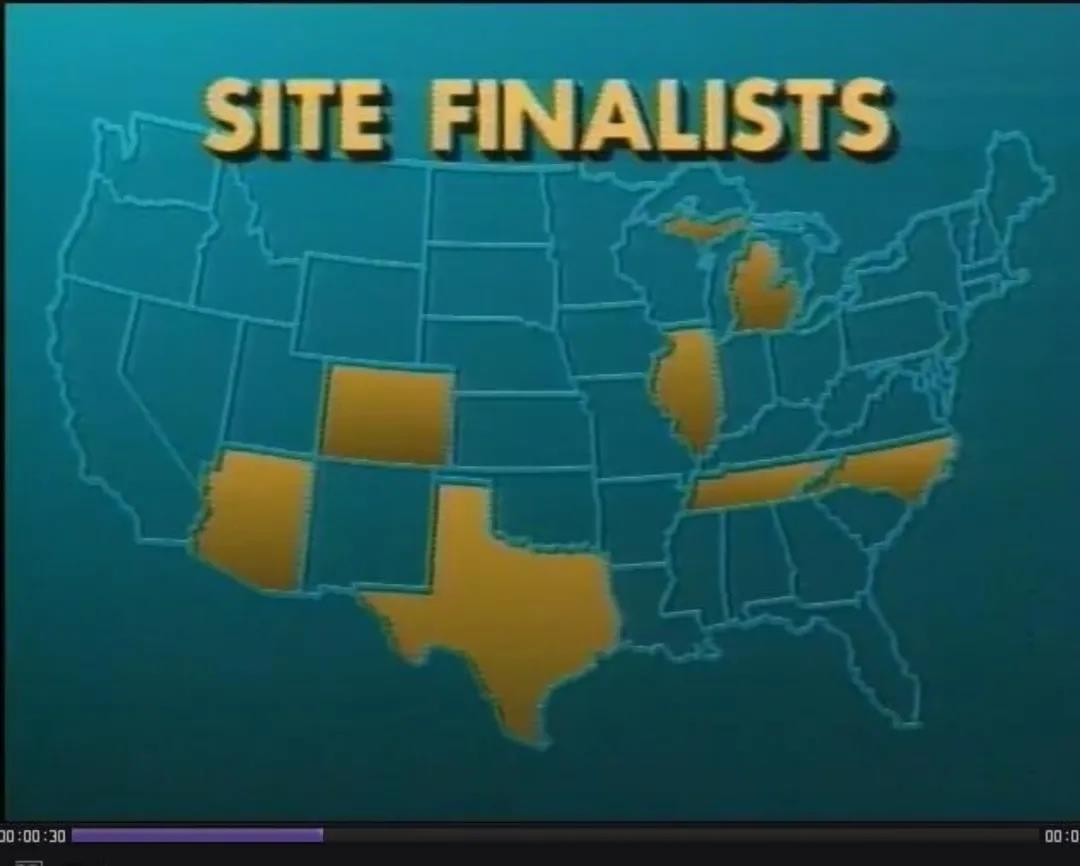

超導超級對撞機選址是一場激烈的角逐,美國有25個州43個地區參加投標。經過1年多爭長競短和重金游說,1988年11月10日,能源部最終“畫了一個圈”,宣告德克薩斯州瓦克薩哈奇從7個最佳候選名單中勝出。除了經濟文化條件外,這里200平方英里松軟而堅固的“德克薩斯白堊”地貌,最有利于隧道的掘進和穩定。何況德克薩斯州還是新任總統布什的家鄉,并承諾出資10億美元。

1991年春,“超導超級對撞機”工程正式啟動,征地16000英畝。昔日的棉田變成“大科學”的熱土。“從地平線到地平線,如同一場軍事入侵”。德克薩斯大學物理教授羅伊·施威特斯被任命為實驗室主任,1000多位粒子物理學家先后從美國和世界各地接踵而來,預計將有5000個就業崗位虛席以待,可謂轟轟烈烈,盛極一時。誰會想到“塞翁得馬焉知非禍”呢?

美國能源部月刊發布超級對撞機的7處合格選址(來源:DOE This Month)

美國電視臺播出7個州競爭超級對撞機選址的進展(來源:KXAX-TV Dallas/Front Worth, Sept 26,1988)

1988年11月10日美國能源部宣布超導超級對撞機最終選址為得克薩斯州沃克薩哈奇鎮(來源:commons wikimedia)

德克薩斯超導超級對撞機工程全景(來源:University of Texas Archive)