輻照材料的損傷模型

近幾年,損傷因子已廣泛用于衡量材料經(jīng)受不同水平輻射的潛在效應(粗糙化,裂紋,等等),是評估實驗輻照條件下材料響應(宏觀效應)的非常有用的參量。

在MRE論文“A model for defect formation in materials exposed to radiation”中,智利核能委員會(Comisión Chilena de Energía Nuclear) Sergio Davis博士等人建立了一個簡單的理論模型,從經(jīng)驗和理論兩方面,闡述了材料受輻照產(chǎn)生缺陷的損傷因子概念的有效性。

這是對未來使用此類有效參數(shù)的重要評估,這些參數(shù)可以用來確定實驗方案和裝置是否能夠再現(xiàn)相關效應,該模型既新穎又實用。

摘要

介紹了材料輻照缺陷隨機演變的簡單模型。采用主方程形式,根據(jù)功率通量和輻照時間推導了平均缺陷數(shù)的表達式。該模型定量地再現(xiàn)了由于缺陷復合引起的自愈行為,達到了取決于入射輻射的功率通量和材料溫度的穩(wěn)態(tài)缺陷濃度,同時還提出了最有效產(chǎn)生缺陷的入射能量特定時間尺度,與實驗結果一致。利用這個模型,討論了積分損傷因子,該因子是結合功率通量和輻照時間平方的描述符。近年來,核聚變反應堆等離子體壁材料研究人員已使用該因子來測量不同類型輻射與大范圍功率通量和輻照時間條件下各種類型實驗中產(chǎn)生的等效材料損傷。積分損傷因子在實際中很實用,但缺乏正式的理論依據(jù)。研究發(fā)現(xiàn),在這個簡單的模型中,積分損傷因子與最大缺陷濃度成正比。

引言

輻照材料研究是一個寬泛的主題,其應用對于醫(yī)學、天體物理學和核反應堆的設計至關重要。材料的輻照效應在原子和微觀結構尺度上是變化的,主要取決于撞擊表面的入射粒子(中性粒子、離子、電子和中子)的能量。這些效應包括加熱、離子注入引起的脆化、裂紋和空隙的形成、局部熔化和再結晶或非晶化、各種類型的蒸發(fā)和燒蝕,甚至不同程度的電離。在原子水平上,輻射損傷包括點、線和體缺陷的形成:空位或間隙簇、位錯環(huán)、堆垛層錯、孿晶,以及堆垛層錯四面體的形成。有趣的是,已經(jīng)確定了幾種線缺陷和體缺陷可以在原子水平上追溯到由于輻射損傷事件引起的空位和間隙缺陷的積累。

設計和建造核聚變反應堆時的一個問題是為其等離子體壁選擇合適材料。基本要求是此類材料必須具有抗極端熱通量和抗高通量輻射特性,輻射主要來自中子、離子束、 He 和 H 同位素(如氘)。為了測試這些材料,人們必須能夠使用實驗裝置產(chǎn)生與磁約束(MC)聚變裝置(如計劃中的ITER 托卡馬克裝置)或慣性約束聚變(ICF)實驗(例如在國家點火裝置上進行的實驗)中相似的條件。

材料在輻照條件下受到的損傷程度取決于幾個變量,包括等離子體與材料相互作用的時間、峰值功率和沉積到材料中的能量。實際上,這些參量在磁約束或慣性約束聚變實驗的不同環(huán)境中存在很大差異。在磁約束中,尤其是在 ITER 中,偏濾器中與 100 J/cm2–300 J/cm2 的邊緣定位模式相關的能量負載預計具有 0.1 ms–0.5 ms 的持續(xù)時間,每次發(fā)射 103 個脈沖,頻率為 0.5 Hz –2 Hz。在慣性約束實驗條件下,腔壁上的能量負載預計為 3 J/cm2–6 J/cm2,持續(xù)時間為 0.2 µs–1 µs,頻率約為5 Hz。

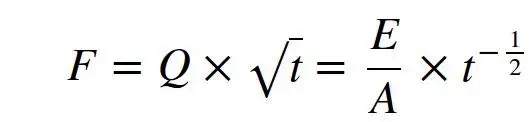

因此,非常需要對輻射損傷進行通用測量,以表征所有這些不同環(huán)境中的表面侵蝕。為此提出了不同的描述符,一個是積分損傷因子 (IDF),定義為

其中 Q 是功率通量,E 是沉積在區(qū)域 A 上的能量,t 是與材料相互作用的時間。實驗證據(jù)表明,當 IDF 具有相同數(shù)量級時,在不同環(huán)境下會產(chǎn)生類似程度的材料受損。例如,當鎢(i)在RHEPP 離子加速器上以 4.5 J/cm2輻照200 ns,(ii) 用 QSPA Kh-50 等離子體槍以150 J/cm2 照射0.5 ms,(iii) 在 JUDITH 電子加速器上以550 J/cm2 的能量通量輻照3 ms,在這三種情況下,IDF 為 7 kW×s1/2/cm2–10 kW×s1/2/cm2。考慮到前述ITER和慣性約束實驗中的預期條件,對這兩種情形,反應堆第一壁的預期 IDF因子預計約10kW×s1/2/cm2。

在其他輻照設施和設備(例如,等離子槍、電子和離子加速器、脈沖激光器)中,近年來已使用等離子聚焦 (PF) 裝置來探測這些條件,因為該裝置可以通過產(chǎn)生高功率通量密度達到相似的IDF值,從而能夠研究材料損傷。經(jīng)箍縮壓縮后,PF裝置可以產(chǎn)生軸向噴射的等離子體激波,當材料暴露于其中時,可以將 0.01 J/cm2–100 J/cm2 的能量集中到 10 ns–500 ns 的時間尺度,具體數(shù)值取決于從陽極到靶的距離。這些條件對應的IDF值為 1 W×s1/2/cm2–104W×s1/2/cm2 。因此,PF 放電可以產(chǎn)生與核聚變反應堆第一壁材料相當?shù)腎DF條件(∼10 kW×s1/2/cm2)。盡管最初使用儲能為兆焦耳級的PF設備來產(chǎn)生這些IDF值條件,但近年來,根據(jù)定標關系已允許建造亞千焦耳和亞百焦耳PF設備,并且定標律已拓展到小于 1 J。特別是,智利核能委員會等離子體物理和核聚變實驗室的研究工作表明,對于給定的離子密度、磁場、等離子體鞘層速度、阿爾文速度和溫度條件,可以對PF在很寬的能量和尺寸范圍內(nèi)進行縮放。受這些結果的鼓舞,臺面式 PF 設備可用于研究箍縮壓縮后軸向噴射的等離子體激波對材料特性的影響。實驗發(fā)現(xiàn),通過調(diào)節(jié)光源與樣品之間的距離,數(shù)百焦甚至幾焦耳的臺面式 PF 設備可以產(chǎn)生與兆焦耳PF設備相同能量密度和IDF 值的條件。通過這種方式,有望在核聚變反應堆條件下,在臺面式等離子體設備上實現(xiàn)對等離子體壁候選材料的測試。

因此,無論效應和實驗裝置如何變化,似乎都有可能有一個全局描述符來估計損傷程度。從這個意義上說,IDF這一因子(F )似乎是比較不同類型實驗結果的有用指標,但可惜的是,缺乏對這一經(jīng)驗事實的恰當?shù)睦碚摻忉尅km然已經(jīng)提出了一些論點,但顯然需要從缺陷的產(chǎn)生和重組的原子現(xiàn)象中為 F 提供一個良好的理論基礎。

在目前的工作中,基于連續(xù)時間主方程,我們提出了一個簡單的動理學模型,用于估算給定輸入功率通量 Q 和輻照時間 t 產(chǎn)生的缺陷比例。該模型給出理解F如何依賴于缺陷比例的良好起點,為該經(jīng)驗描述符提供了物理解釋。

結論

我們開發(fā)了一個簡單的缺陷比例動理學模型,作為輸入功率通量 Q 和輻照時間 t 的函數(shù)。該模型考慮了由于入射輻射引起的缺陷產(chǎn)生以及由于熱遷移引起的缺陷復合。有趣的是,該模型與輻射類型(例如,電子、離子、等離子體激波、熱通量、電磁輻射、激光)無關,僅取決于缺陷形成的能量,而不取決于缺陷的特定類型。這樣,我們得到了公式

用以表示由入射功率通量、材料溫度(β )和照射時間決定的平均缺陷數(shù)。

我們預計,對于任何給定的功率通量,材料在長時間輻照后會達到穩(wěn)定狀態(tài),此時由于缺陷的產(chǎn)生和復合之間達到平衡,因此缺陷比例保持不變。隨著材料溫度的升高,材料達到新的穩(wěn)態(tài),缺陷更多。本模型預期的缺陷數(shù)量與相同功率通量和曝光時間的 PF 實驗中熔化的觀察結果一致。

根據(jù)本模型的假設,缺陷的最大比例隨著IDF的增加而增加,且在 F/F0 ∼ 0.1 (F0為構造的IDF的自然單位(Natural unit))以下這一關系大致呈線性特征,這意味著高IDF 值時缺陷的產(chǎn)生并不十分有效。當然,缺陷數(shù)量的最大值不能無限增加,所以可認為當缺陷濃度高于某閾值時本模型失效,此時必須考慮除缺陷形成之外的不同現(xiàn)象。

該模型對IDF 的描述支持對具有不同類型輻射和大范圍功率通量和輻照時間的各種類型實驗的觀測結果。更有趣的是,它還支持使用臺面式PF設備在核聚變反應堆條件下進行等離子體壁候選材料的測試。通過該方式,可能在小型實驗室中進行這些臺面實驗,而這以前只能在大型實驗裝置上進行。

我們也承認本模型不包括其他類型的缺陷,例如雙空位或空位簇、位錯或晶界的影響。然而,它是一個新起點,使我們能夠了解原子過程與在等離子體壁材料中輻射引起的損傷的宏觀測量之間的聯(lián)系,以及 IDF 描述符的物理意義。

論文原文:

Sergio Davis, Felipe González-Cataldo, GonzaloGutiérrez, et al. A model for defect formation inmaterials exposed to radiation. Matter and Radiation at Extremes 6, 015902(2021); https://doi.org/10.1063/5.0030158

延伸閱讀:

R. Gonzalez-Arrabal, A. Rivera, and J. M.Perlado. Limitations for tungsten as plasma facing material in the diverse scenarios of the European inertial confinement fusion facility HiPER: Current status and new approaches. Matter Radiat. Extremes 5(5), 055201 (2020).https://doi.org/10.1063/5.0010954

V. A. Gribkov, I. V. Borovitskaya, E. V.Demina et al. Application of dense plasma focus devices and lasers in the radiation material sciences for the goals of inertial fusion beyond ignition. Matter Radiat. Extremes 5(4), 045403 (2020). https://doi.org/10.1063/5.0005852