新加坡南洋理工大學(NTU)的一個團隊開發了一種便攜式設備,該設備可以在10分鐘內生成人類皮膚的高分辨率3D圖像。研究小組表示,便攜式皮膚測繪(成像)設備可用于評估皮膚狀況的嚴重程度,例如濕疹和牛皮癬。

3D皮膚映射可能對臨床醫生有用,因為大多數用于評估皮膚狀況的設備只能提供皮膚表面的2D圖像。由于該設備還可以繪制出最多2mm的皮膚脊部和凹槽深度,因此還有助于監測傷口的愈合情況。

該設備將專門設計的膠片壓在對象的皮膚上,以獲得長達5厘米的印記,然后對其施加電荷,生成3D圖像。研究人員使用可生物降解的生物塑料聚乳酸(PLA)設計并3D打印了他們設備的原型。電池驅動的設備長7-10厘米,重量僅為100克。

NTU制成的原型機是用具有可比技術的設備(例如光學相干斷層掃描(OCT)機器)的一小部分成本開發的,成本可能高達數千美元,重達30公斤。

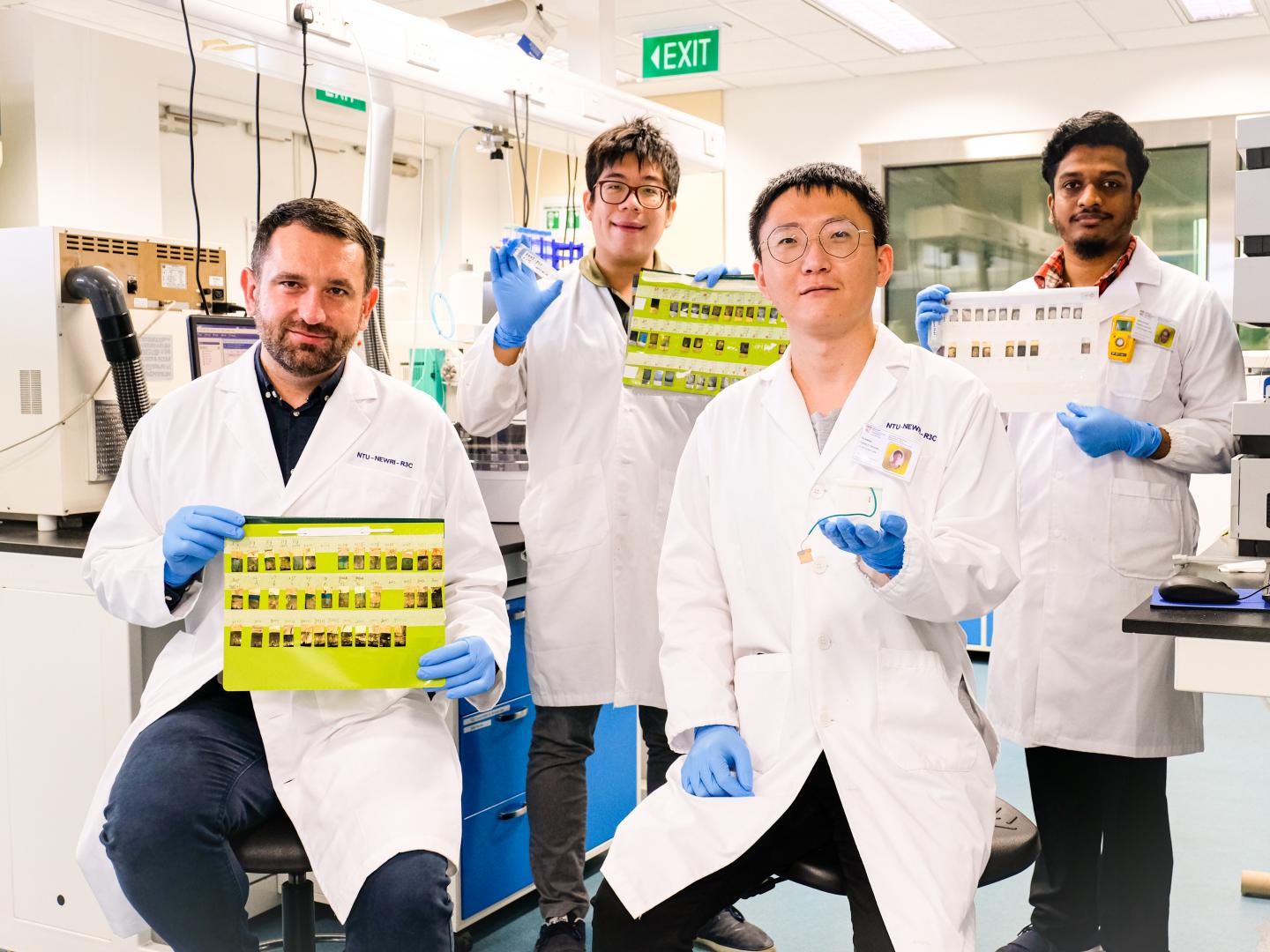

NTU土木與環境工程學院的助理教授Grzegorz Lisak領導了這項研究。他說:“我們的無創,簡單且廉價的設備可用于補充目前的皮膚疾病診斷和治療方法。由于可以隨時獲得醫療保健,未經醫學培訓的人員可以使用該設備制作皮膚圖,并將其發送給醫生進行評估。”

國家皮膚中心顧問皮膚科醫生,南大李光前醫學院助理教授Yew Yik Weng博士就該設備如何對臨床醫生有用發表了獨立評論。繪制人體皮膚的表面紋理,這可能是一種有用的以3D方式繪制皮膚紋理和傷口愈合的方法,這在研究和臨床試驗中尤為重要。它發展成為臨床環境中的護理點評估工具的潛力。

Yew博士補充說:“該設備在涉及傷口愈合的研究中可能特別有用,因為我們目前缺乏繪制皮膚脊的長度和深度的工具。目前,我們在試驗中依靠照片或測量數據來僅提供2D評估。”

該研究的第一作者,南大土木與環境工程學院的博士生傅曉旭表示:“ 3D皮膚測繪設備易于操作。最重要的是,需要1.5V干電池運行該設備。這是電化學的基本但非常有效的應用示例,因為不需要昂貴的電子硬件。”

該技術本月在科學期刊《Analytica Chimica Acta》上發表,由Lisak副教授開發,他同時還是南洋環境與水研究所(NEWRI)的殘渣和資源再生中心主任以及他的博士生Fu Xiaoxu先生。

3D皮膚的“黃金”解決方案

NTU設備的關鍵組件是一種稱為PEDOT:PSS的聚合物,通常用于太陽能電池板中,以將光轉換為電能。但是,研究小組發現其導電性有另一種用途-在鍍金膜上再現皮膚圖案。使用金是因為它具有出色的導電性和柔韌性。

要使用該設備,一個人按下按鈕,將鍍金膜壓在受試者的皮膚上即可獲得印記。這導致皮脂,一種由皮膚產生的油性物質,被轉移到薄膜上,在皮膚表面留下印記。

接下來,將皮膚的印記轉移到便攜式設備,在該設備中將一組電極浸入溶液中。再次按下按鈕,該設備將觸發電荷流,使PEDOT:PSS沉積在未覆蓋皮脂的區域的金膜表面上。這將產生皮膚的高分辨率3D地圖,該地圖反映了對象皮膚的隆起和凹槽。

研究人員以豬皮為模型,證明該技術能夠繪制各種傷口的圖案,例如刺傷,撕裂傷,擦傷和切口。研究小組還表明,即使是人類手背上的復雜皺紋網絡也可以在膠片上捕獲。薄膜還具有足夠的柔韌性,可以在不平坦的皮膚區域繪制特征,例如肘部折痕和指印。

Lisak教授補充說:“該設備還被證明可以有效地舉起指紋,并提供具有其特征的高分辨率3D圖像。”Yew教授在評論該設備的潛在用途時補充說:“該設備可以協助指紋識別,這通常是在法醫分析中進行的。當區分相似的打印件時,該設備可以提供更高的準確性,由于其圖像具有3D性質。”

為了進一步驗證其功效,該小組正在探索于今年晚些時候進行臨床試驗,以測試其裝置以及其他潛在治療用途的可行性。

身陷“價格戰”泥潭,激光設備行業路在何方?

Dynetics子公司目前運營著西半球最大的電子束焊接系統

精確計量提供精確CT掃描數據服務