近日,原子能院核數(shù)據(jù)重點實驗室在國際上首次提出,采用耦合深度相移神經(jīng)網(wǎng)絡(CPSDNN)方法開展中子共振截面建模計算,實現(xiàn)中子共振能區(qū)與快中子能區(qū)裂變截面的自洽計算,為面向未來的中子共振數(shù)據(jù)評價提供新思路。該方法豐富了機器學習在核物理中的應用,對于核數(shù)據(jù)評價建庫有重要意義。 研究成果發(fā)表在核物理國際重要學術期刊《物理快報B》(Physics Letters B),文章第一作者為原子能院核物理研究所博士研究生邢康,通訊作者為核物理研究所研究員續(xù)瑞瑞,共同通訊作者為廣西師范大學教授孫小軍。

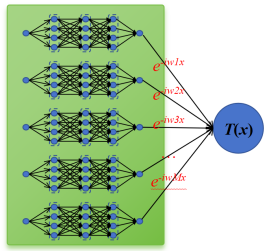

耦合相移神經(jīng)網(wǎng)絡結構示意圖

中子共振截面數(shù)據(jù)是核反應數(shù)據(jù)的重要組成部分,涉及十分復雜的原子核共振反應物理過程,是核數(shù)據(jù)研究的難點。美國橡樹嶺國家實驗室、歐洲核能協(xié)會等機構曾先后研發(fā)SAMMY、REFIT等共振分析軟件,主要技術框架采用常見的R矩陣理論與多維實驗擬合,適用范圍較廣,但由于種種原因,未應用于我國核數(shù)據(jù)研究。為此,原子能院、清華大學、南開大學等主要核研究院所與高校也研發(fā)了基于R矩陣理論的RAC、FDRR程序等,主要功能用于處理共振峰較少的輕核,但當前方法尚無法計算涉及千余共振峰的鈾、钚等重核。

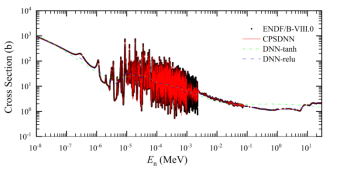

針對以上問題,原子能院核數(shù)據(jù)重點實驗室創(chuàng)新地提出將機器學習算法——耦合相移深度神經(jīng)網(wǎng)絡方法應用于該領域,將中子共振數(shù)據(jù)在頻域空間上從高頻相移到了低頻,快速高效地再現(xiàn)鈾-235中子裂變截面3000多個共振峰與快中子能區(qū)裂變截面,在該領域研究取得重要進展。

耦合相移神經(jīng)網(wǎng)絡訓練鈾-235中子裂變截面結果圖

作為人工智能(AI)研究熱點領域之一,機器學習方法旨在通過數(shù)據(jù)訓練模型,使計算機能夠從數(shù)據(jù)中學習規(guī)律,并利用所獲規(guī)律對未知數(shù)據(jù)進行預測或判斷,從而使計算機通過數(shù)據(jù)實現(xiàn)自我改進,而非依賴人工顯式編程。