馬欣華

中國科學院高能物理研究所

一、百年之謎

1912 年,維克托·赫斯攜帶著自己設計的能夠承受高空大氣溫度和氣壓變化的驗電器,首先在維也納的一片牧草地上測量了地面輻射強度,然后乘坐氣球升到5300 米的高空,測量到大氣中的輻射強度是地面上的9 倍,得出結論:高穿透力的輻射不是來自于地球,而是來自太空。13 年后,羅伯特·密立根(做油滴實驗的那位)為之起名宇宙射線(cosmic ray,亦譯作宇宙線),意思是來自宇宙的不知名的射線。這種命名法在當時是普遍的,即將未知輻射謂之某某射線,比如紫外線、X射線、伽馬射線、阿爾法射線、貝塔射線,后來即便研究清楚了射線的粒子本質(上述射線分別是能量高于可見光并且能量依次增高的三種光子、氦核、電子),仍然保留了慣常叫法。

廣義的宇宙線是指來自地球以外的所有粒子,包括帶電粒子(原子核、電子、正電子、反質子等)、電中性粒子(中子、高能伽馬射線、中微子等),其中原子核占比最大。在本文中是指傳統意義上的宇宙線,即原子核,成分包括從輕原子核如氫核(質子)、氦核到重原子核如鐵核。宇宙線能量跨度從1 GeV至100 EeV。100 EeV可以換算成16 焦耳,差不多是煮熟一枚雞蛋所需熱量,也就是說,1 個100 EeV的宇宙線可以煮熟一枚雞蛋。相比之下,人工產生的最高能量粒子是大型強子對撞機(LHC)實驗產生的質子,被加速到了7TeV,也只是宇宙線最高能量的千萬分之一。

宇宙線的流強隨能量單調下降,即能量越高的宇宙線數量越少。這導致有兩種宇宙線探測的方式:直接測量和間接測量。直接測量是在高空氣球、衛星、空間站等航天器上搭載探測器,到大氣層外直接探測宇宙線,在那里宇宙線還沒有和大氣層作用。由于探測器作為載荷不能過重過大,飛行時間也有限,能量高的宇宙線流強又太低,因此直接測量方式很難得到研究高能量宇宙線所需的足夠的統計量。間接測量是在地面建造大型探測器陣列,通過探測宇宙線與地球大氣層的原子核碰撞產生的次級粒子形成的廣延大氣簇射(簡稱簇射),來推斷出宇宙線的成分和能量。簇射是皮埃爾·俄歇于1938 年發現的。這種簇射的英文名字shower(陣雨)更形象,成千上萬的次級粒子傾瀉而下,確實像下陣雨一樣。簇射包含了電子、光子、繆子、中微子、強子等次級粒子。當赫斯發現宇宙線的時候,他探測到的其實是簇射。

通過觀測宇宙線來研究其起源,有一個不利因素,即宇宙線是帶電的,在星際空間傳播的過程中已經被星際磁場不斷改變運動方向,結果我們無法知道宇宙線是來自哪個天體,這為尋找宇宙線源帶來了困難。不過,由于光子和中微子是電中性的,不在磁場中偏轉方向,因此它們的方向直指天體源。尤其是伽馬射線,其能量很高,同樣能在大氣中產生簇射,其簇射特征又與宇宙線的不同,所以采用恰當的探測技術就可以將寶貴的伽馬射線從眾多的宇宙線中挑出來,從而發現伽馬射線源。當確切觀測到這些光子源和中微子源后,通過理論推測與實驗觀測結果相比較,能夠判選出產生宇宙線的天體源。

從宇宙線發現至今已經有110 年了,人類掌握的科學技術有了突飛猛進的發展,多家實驗對于宇宙線的種類、能量、強度、分布等進行了廣泛的探測,實驗設備越來越高精尖,實驗規模越來越大,理論研究也越來越深入,可是宇宙線起源仍是一個未解之謎:宇宙線是在哪里產生的?怎樣加速到不可思議的能量的?怎樣傳播到地球的?為了解開這個謎團,LHAASO上場了。

二、LHAASO 和《LHAASO 科學白皮書》

LHAASO 是高海拔宇宙線觀測站(Large High Altitude Air Shower Observatory)的英文縮寫,中文簡稱“拉索”。“拉索”與藏文“好”同音,當初起名字的時候倒不是刻意為之的,但卻預示了美好前景。LHAASO是我國以宇宙線觀測研究為核心的國家重大科技基礎設施。2008 年我們開始構想LHAASO 計劃,估算出了LHAASO 觀測靈敏度。2009 年2 月在香山科學會議上提出了LHAASO計劃的完整構思。2013 年1 月國務院常務會議討論通過了《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃(2012—2030 年)》,規劃中所列16 項優先安排的重大科技基礎設施建設中明確包括了LHAASO。經過六年選址,2014 年3 月LHAASO項目最終選定位于四川稻城海子山平均海拔為4410 米的高地作為觀測基地,并在海拔較低的稻城縣城區建立測控基地。2015 年12 月,LHAASO 項目建議書獲得國家發改委批復,標志著項目正式立項。2016 年進行了四川省地方配套建設。2017 年主體建設工程破土動工。2021 年10 月整個設施通過了工藝驗收,進入全陣列科學運行階段。14 年過去了,在這個關鍵節點,我們需要回答:LHAASO 是什么樣的?預期獲得哪些重要的科學成果?能不能解開宇宙線起源之謎?為此我們編寫了《LHAASO科學白皮書》。

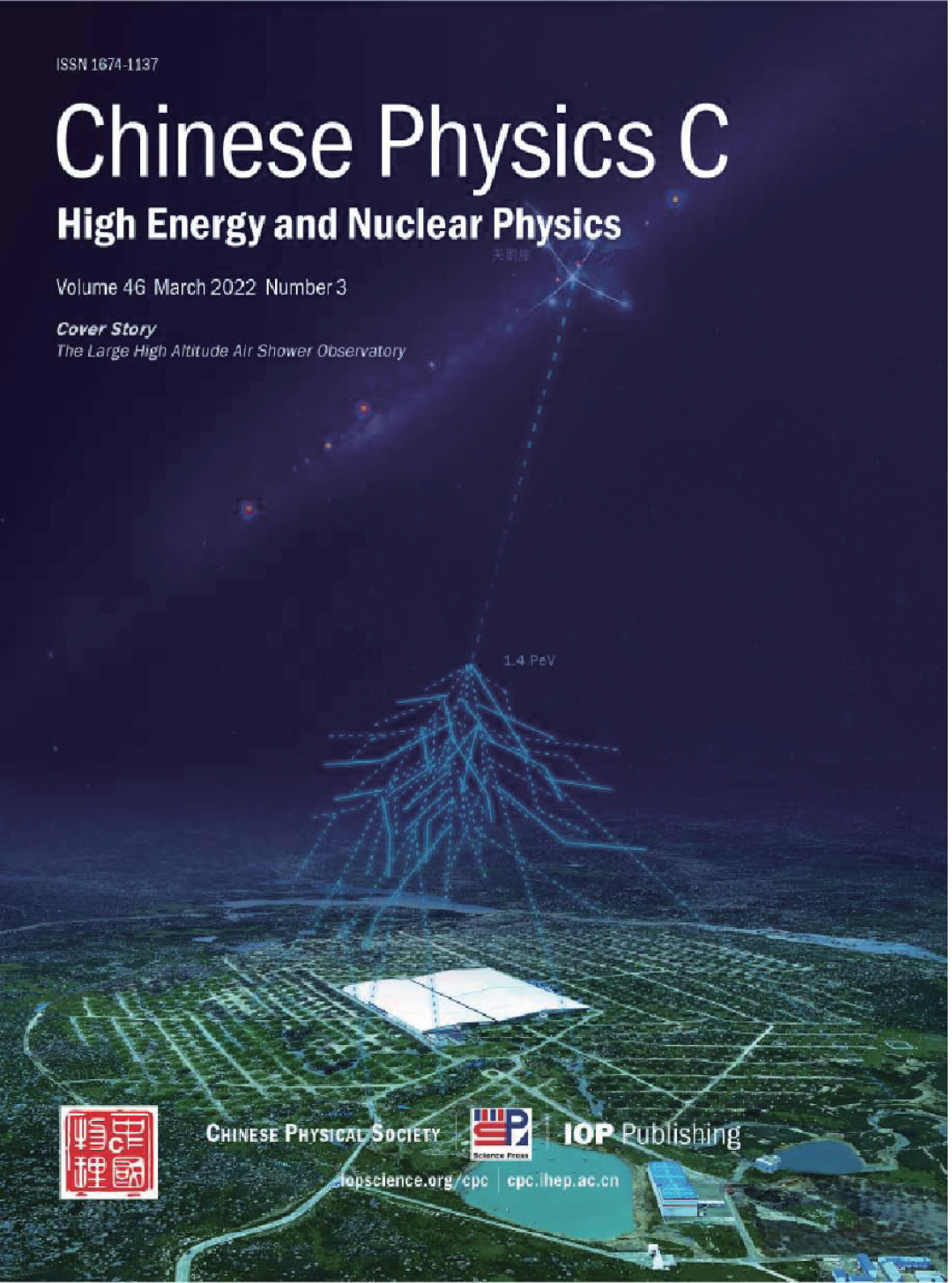

科學期刊《中國物理C》于2022 年3 月發表專輯《LHAASO 科學白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》封面( 圖1) 上方是LHAASO 發現的大于100TeV 的伽馬射線源在銀河系中的真實分布圖,中間是發端于天鵝座的一個宇宙線在大氣層中產生簇射的示意圖,下方是無人機拍攝的LHAASO鳥瞰圖。整個畫面形象地描述了伽馬射線起源于天體、傳播于星際空間、在地球大氣中引發簇射、最后被LHAASO探測到的全過程。《白皮書》包括了七個主題,凝練了LHAASO的建設和探測技術和具體的科學目標,下面請聽我一一道來。

三、LHAASO 的建設和探測技術

《白皮書》第一章介紹LHAASO的建設和探測技術。LHAASO 觀測基地建在了海拔4410 m,已經接近赫斯那時候的氣球飛行高度,赫斯肯定預料不到他的后繼者居然能在他的飛行高度上建一個平方公里陣列!我們經常被問到的一個問題就是:除了在高原地區土生土長的人比較適應以外,一般人都會有高原反應的,LHAASO為啥要建在高海拔地區呢?建設、工作、生活都不容易適應呀。這是由LHAASO要探測的簇射在大氣中的縱向發展特點決定的。從宇宙線與大氣原子核第一次碰撞開始,次級粒子會與大氣原子核發生第二次、第三次……多次碰撞,次級粒子數量(簇射大小)如雪崩般增加,同時由于能量-質量守恒,每個次級粒子的能量也相應減小。一定能量的宇宙線產生的簇射,會在一定的高度達到極大,即次級粒子的數目達到最多,再往下發展數目就越來越少。LHAASO的物理目標所關注的宇宙線,正是在觀測站點所在的海拔高度附近達到極大,這非常有利于精確探測,而且建于高海拔的水切倫科夫實驗可同時具有低閾能和高伽馬射線探測靈敏度的優點。占據高海拔優勢地位,克服高海拔困難,是為了得到最佳的物理結果,正所謂不入虎穴,焉得虎子。

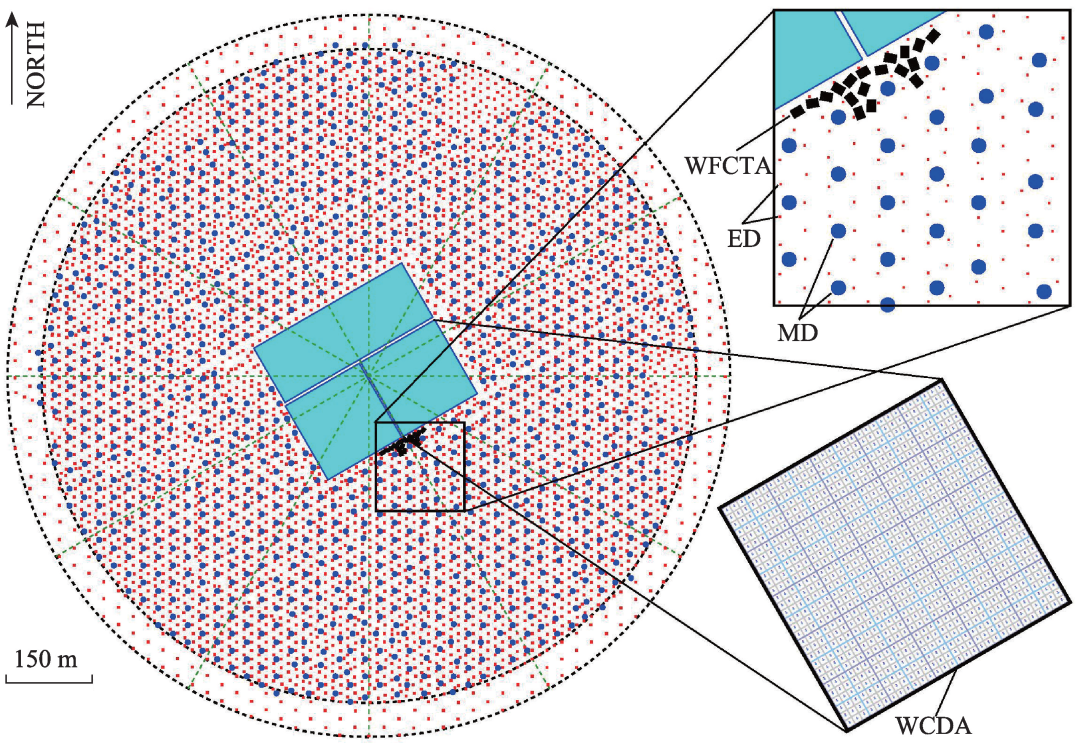

占地1.3 平方公里的LHAASO主要包括三個大陣列:由5216 個電磁粒子探測器(ED)和1188 個繆子探測器(MD)交錯排布組成的平方公里地面簇射粒子探測器陣列(KM2A)、78000 平方米水切倫科夫探測器陣列(WCDA)和18 臺廣角切倫科夫望遠鏡組成的陣列(WFCTA)。另外,LHAASO目前正在考慮增建中國-俄羅斯合作研制的占地面積一萬平方米的采用的晶體閃爍體材料的新型熱中子探測陣列(ENDA)。LHAASO還包括配套的電子學、定時、數據采集、觸發判選、數據處理等功能系統和保障陣列安裝、運行、維護的基地設施。

建設多種探測器陣列是LHAASO的物理目標所要求的:KM2A主要瞄準的是將伽馬射線的探測盡可能地延伸到更高能量,其中ED采用的是用塑料閃爍體探測器探測簇射中的帶電粒子,MD用水切倫科夫光探測器探測簇射中的繆子,兩者相結合能夠高效區分伽馬射線和宇宙線,因為伽馬射線產生的繆子比宇宙線少得多。切倫科夫光是帶電粒子以超過光的相速度穿過介質(比如空氣和水)時所發出的光。WCDA主攻的是探測相對低能部分的伽馬射線以找到更多的伽馬射線源,是把陣列中心的大水池分割成3120 個探測單元,進行地毯式近100%全覆蓋探測。WFCTA在KM2A和WCDA的有力配合下進行大能量范圍、高精度宇宙線探測,采用望遠鏡探測大氣切倫科夫光,比傳統的大氣切倫科夫望遠鏡有更廣闊的視角,滿足宇宙線探測的需求。ENDA 采用新型的閃爍晶體ZnS(Ag)+B2O3材料,探測簇射中的強子在地下產生的熱中子,期望進一步提高LHAASO 對宇宙線成分區分的能力。圖2是LHAASO探測器的布局示意圖。

雖然LHAASO探測器種類多樣,探測單元數量達上萬個,但是每個探測器都是將光信號通過光敏器件(光電倍增管或者硅光電管)轉化成電脈沖信號,信號類型單一、信號特征一致,便于進行相互配合、統一處理。探測器工作原理可以類比眼睛:眼睛的晶狀體和角膜捕捉飛逝的光子,將光子投射到視網膜上,視網膜的光感受器把光子轉換成電信號,通過視神經傳遞到大腦,大腦就產生了影像;我們的探測過程是帶電粒子在閃爍材料或者水或者空氣中產生光子,光子打到光敏器件上產生電信號,經轉化為數字信號,傳輸到在線計算中心進行初步分析產生數據文件,最后數據文件傳輸到大型離線計算中心儲存并作后續分析。

LHAASO龐大的陣列對各項技術都提出了挑戰,我們通過自主創新,完成了多項關鍵核心技術攻關:首次在WFCTA中大規模使用新型硅光電管,徹底改變了這類望遠鏡不能在月夜工作的傳統觀測模式,實現了有效觀測時間的成倍增長。發展了基于“小白兔”技術、適應高海拔野外工況的大面積、多節點、高精度時鐘同步技術,提升了該技術遠距離同步精度5 倍,達到國際領先水平。采用了國產20 英寸超大光敏面積微通道板光電倍增管,將時間響應提高了3 倍,突破了國際上的技術壟斷。在海量數據獲取技術上取得顯著進步,發展并實現了“無觸發”數據獲取,對大數據量實現“零死時間”觀測。采用特殊的數據篩選技術,對海量數據進行無損壓縮,實現從海子山到離線計算中心的實時數據傳輸。目前正在增建的中國-俄羅斯合作ENDA,采用的新型閃爍材料具有大面積、高效率、高性價比的特點,將實現對簇射的全粒子探測。所有這些嘗試都為宇宙線和伽馬射線的高靈敏度的精確測量奠定了基礎。

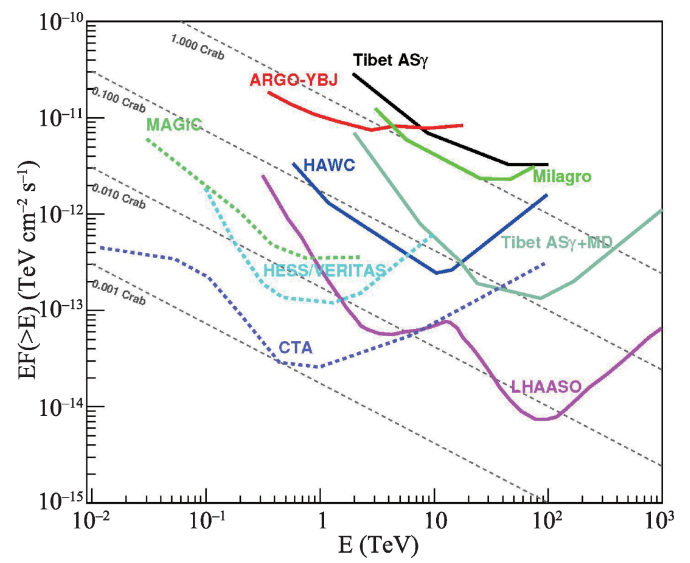

通過與其他實驗進行比較,才能更形象地理解LHAASO 的強大能力,這里僅舉一個例子:圖3 是LHAASO伽馬射線探測積分靈敏度和其他實驗的比較。形象地說,可以把伽馬射線源比作是寶藏,我們不知道海盜會把多少數量的寶藏(宇宙有多少伽馬射線源)藏在地下不知道什么地方(產生的伽馬射線的能量是多少),不知道藏得多深(伽馬射線多強多弱)。那么,如果開展挖寶競賽(發現伽馬射線源的競爭),那就看誰挖的范圍廣(探測伽馬射線的能量范圍寬,表現在圖3 上就是靈敏度曲線長)、挖得深(探測伽馬射線的靈敏度高,表現在圖3 上就是靈敏度曲線低),誰就越有可能挖到寶藏(發現伽馬射線源)。在高能區(>10 TeV),LHAASO 的優勢顯而易見。在低能區,由于探測器的種類不同,各自的優勢也不盡相同,LHAASO擅長全天區掃描發現新源,而國外建設中的大氣切倫科夫望遠鏡陣列CTA擅長高靈敏度的定點觀測,如果二者能強強聯合,相互補充,定然能碰撞出光彩照人的火花來。

四、LHAASO 科學成果的預期

《白皮書》第二章至第七章描述了LHAASO具體的科學目標,我將其分成五個部分簡略介紹一下。

1甚高能(TeV)伽馬射線天文學(第二、三章)

目前甚高能(TeV)伽馬射線天文學領域的關鍵問題在于:一方面,尚未收集到足夠多伽馬射線源的樣本,無法按其加速行為進行分類;對已知源的能譜和源區多波段詳細觀測的樣本也太少,難以在較為普遍存在的規律性觀測結果和特殊個體行為之間做出正確的判斷。因此,目前需要的是對整個天空的巡天觀測以發現大批伽馬射線源。另一方面,需要對伽馬射線源做深度成像觀測、大范圍的能譜測量和盡可能寬廣的多波段觀測研究,徹底弄清伽馬射線的輻射機制,判選出真正進行強子加速的天體源。因此對所輻射的伽馬射線能量達到100 TeV 以上的天體源(因為發射伽馬射線的粒子能量超過1 PeV=1015 eV,所以稱為Pevatron)的搜索是伽馬射線天文學的新的熱點。

銀河系內的伽馬射線源類型多樣,數量眾多,包括:(1)超新星遺跡(SNR)。超新星是一部分恒星演化的終點,恒星通過爆炸可以將其大部分甚至幾乎所有物質以很高的速度向外拋散,并與周圍的星際物質碰撞產生激波,形成一個由膨脹的氣體和塵埃構成的殼狀結構,被稱作超新星遺跡。SNR長久以來被認為是銀河宇宙線的主要來源。(2)脈沖星風云(PWN)。脈沖星高速旋轉的超強磁場可以將帶電粒子加速到相對論速度,沖入星際介質,產生一股強烈的激波,在其作用下磁化的粒子流加速噴射出來。PWN是TeV能段河內源中最多的一類,目前在TeV 能段觀測到的PWN有34 個,其中13 個在LHAASO 視場內。(3)銀河系彌散伽馬輻射,可用以研究銀河宇宙線的傳播,研究不同區域的宇宙線和星際介質氣體的分布及相互作用。(4)高能粒子與星際物質或輻射場相互作用產生伽馬輻射,這些高能粒子是從加速區逃逸出來的,因此許多甚高能伽馬射線源表現為擴展源。此外,銀道面彌散伽馬輻射大部分來自宇宙線與星際物質及輻射場相互作用產生的輻射。

銀河系外的伽馬射線源包括:(1)活動星系核(AGN)通常是大質量黑洞,具有顯著的流強變化的特征。由于源的距離非常遙遠,通過與其他電磁波波段的聯合觀測,輻射變化可以用于探索多個涉及大尺度物質分布、河外背景光分布、量子引力效應等基本天體物理問題。(2)存在一類空間上擴展的源,比如位于天鵝座方向的一個相當明亮的伽馬射線源,其流強都遠遠超出了切倫科夫望遠鏡所能探測的最低靈敏流強,但他們并沒有被這些窄視場的望遠鏡所發現。這充分體現出寬視場掃描探測器在發現具有擴展特性的源的優勢,也給LHAASO留下了發現較強源的寬廣空間。(3)伽馬射線暴(GRB),是宇宙中最劇烈的恒星級高能爆發現象,在觀測上GRB表現為來自宇宙空間某一方向上伽馬射線流量短時間內突然增加。我們仍然不知道GRB產生的光子最高能到多高能量,而LHAASO 提供的GRB的高能輻射觀測結果對于全面了解這種劇烈爆發現象來說至關重要,為黑洞和致密星相關物理、高能宇宙線和中微子的產生等問題提供線索,還能夠用于限制GRB的洛倫茲因子、源區磁化度等關鍵參量。

2宇宙線物理(第四章)

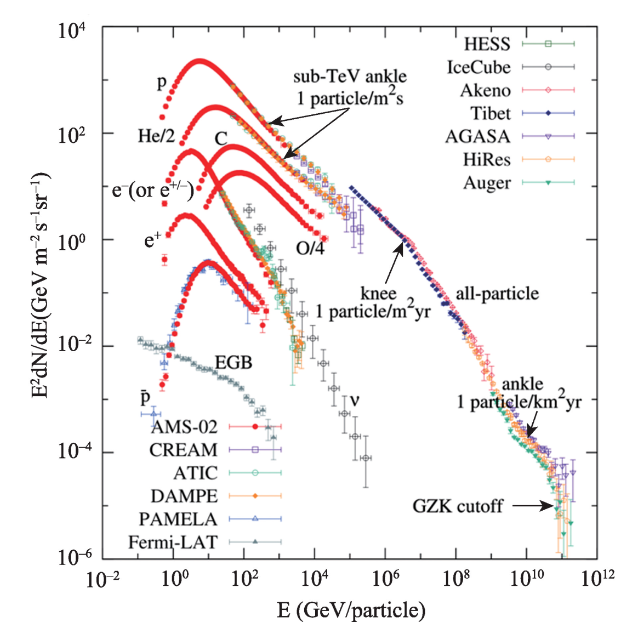

圖4 是到目前為止各家實驗測量到的宇宙線能譜。我們只看最高能量(圖4 最右邊)的那條,形狀像不像腿?物理學家還真的給它上面的那些拐折起了形象的名字:“膝”和“踝”。膝區對于研究宇宙線起源是非常重要的,目前認為膝區以下(能量小于膝區)的宇宙線來自于銀河系內,膝區是銀河系內宇宙線源的加速極限能量,膝區以上銀河系外宇宙線逐漸占多。目前多個宇宙線起源理論模型預報的膝區特征有不少差別。只有精確的分成分能譜,才能對不同的理論模型給出明確的評判。LHAASO的探測范圍是從300GeV 到1EeV,跨越6 個數量級,全覆蓋膝區,延展接近踝區。探測能區達6 個數量級是什么概念?可以類比長度測量,從1 毫米到1 千米跨度6 個數量級。我們一般要用四種尺子丈量:1 毫米到20 厘米用文具尺,0.1 米到1 米用米尺,1 米到10 米用卷尺,而10 米到1 千米就要用激光全站儀了。如果只用一把尺子去量呢? 同時保證精度和范圍的難度可想而知。LHAASO 這一把“尺子”就是要實現在6 個數量級的宇宙線分成分能譜上的高精度探測,深度研究膝區分成分能譜,并且將更低能區的直接探測結果與最高能區的實驗結果(比如陣列面積達3000 平方公里的皮埃爾·俄歇計劃)連為一體,將精確測量從直接測量推向最高能宇宙線的測量,實現能量定標的統一。

3新物理(第五章)

新物理方面,LHAASO對伽馬射線和宇宙線的測量可以用來限制各種暗物質和軸子理論模型的參數空間。有的理論預期暗物質能夠通過湮滅產生高能伽馬射線對,會在彌散伽馬射線能譜上疊加上一個超出,而LHAASO在這個能區具備前所未有靈敏度。另外,在相對論和量子場論中,洛倫茲對稱性是一個基本的對稱性,有的理論預期在普朗克標度的高能條件和量子引力條件情況下,洛倫茲對稱性可能會有一定的破壞。洛倫茲破壞的一個重要預言,就是高能光子的傳播速度相對低能量的光子有所減小。在LHAASO觀測中,如果洛倫茲對稱性破壞,就會造成高能量的光子不再穩定,能夠快速衰變為一對正負電子對或者衰變到3 個伽馬光子。換句話說,高能量的光子在飛往地球的旅程中就自動消失了。對于我們在地球上的觀測者來說,即使天體源已經發出了能量更高的光子,我們測量到這個天體的光子能譜也在這個特定的能量就會忽然截斷。還有,LHAASO能看到的PeV 伽馬射線,遠超人工在LHC產生的最高能量,在這么高的能量會有什么新現象被發現呢?這也是一個興奮點。

4多信使物理——中微子(第六章)

宇宙線在產生、加速、傳播中能產生多種粒子,包括宇宙線本身、伽馬射線、中微子,這些粒子就是宇宙線源發出的我們能探測到的“信使”。高能中微子之所以重要,是因為高能中微子必然是在宇宙線與空間介質作用過程中產生的,中微子源必然是宇宙線源。同伽馬射線一樣,中微子可能也有銀河系內源和河外源,有點源有擴展源,但是中微子的作用非常弱,要捕獲中微子,需要建設以大體積且透明的水或者冰為靶物質的大型實驗,比如在南極洲的冰立方(IceCube)。到目前為止,還沒有中微子天體源被冰立方明確發現。LHAASO通過持續觀測附近的耀變體和星暴星系,可以提供更多候選中微子源的詳細信息。另外,LHAASO可以獨自做一項工作,即通過探測大角度橫向飛來的簇射來尋找水平中微子事例,特別是尋找稀有的τ中微子,這種事例與其他簇射相比有顯著的獨特特征,便于排除本底。

5交叉學科研究(第七章)

作為交叉學科研究平臺,LHAASO還可以在其他物理領域做出貢獻。太陽是離我們最近的恒星,不斷地在輻射出不同能量的粒子,形成太陽風。強烈的日冕物質拋射,可能對地球磁場產生巨大的擾動并引發地磁風暴,造成“空間天氣”的突然變化甚至于災變,影響著我們的生活。這些太陽活動造成了地面低能輻射的變化,包括電磁成分和中子通量的變化,從而引起探測器中計數率的變化。另一方面,地球大氣中電場的變化(比如雷暴),也能夠誘發低能宇宙線流強的變化。有趣的是,地殼運動(比如地震)也能夠影響地殼(包括土壤、巖石、混凝土等)中的放射性同位素的釋放,從而改變了中子的通量。LHAASO具備多種探測手段以及不間斷的海量宇宙線數據,可用于對這些變化現象進行深入的跟蹤監測和研究,為太陽物理、大氣物理、地球物理等相關課題提供重要的線索和佐證。

五、千里之行,始于足下

LHAASO采用邊建設、邊運行、邊出結果的工作模式,在全陣列完工之前,已經獲得了部分重要成果:

(1) LHAASO 基于已經建成的1/2 規模探測裝置在銀河系內發現12 個超高能宇宙線加速器PeVatron,并記錄到能量達1.4 PeV 的伽馬光子,這是人類觀測到的最高能量光子,突破了人類對銀河系粒子加速的傳統認知,開啟了“超高能伽馬天文學”時代。這些發現于2021 年5 月17 日發表在《自然》。

(2) LHAASO 精確測量了被稱為高能天文學“標準燭光”的蟹狀星云的亮度,還記錄到能量達1.1 PeV 的伽馬光子。這個迄今為止研究得最為透徹的一個電子加速源,發射的光子達到了人工加速器產生的電子束能量的兩萬倍左右,直逼經典電動力學和理想磁流體力學理論所允許的加速極限。相關結果于2021 年7 月8 日發表在《科學》。

(3) LHAASO 發現了一個環繞脈沖星PSRJ0622+3749 的伽馬射線擴展源LHAASO J0621+3755,確認了高能粒子是能夠在脈沖星暈的介質中擴散出來的,該成果于2021 年6 月16 日發表在《物理評論快報》。

(4) LHAASO 的觀測數據顯示,目前的伽馬射線譜到PeV 以上都是一直向高能延續的,并沒有發現任何高能伽馬事例“神秘”消失的現象,表明洛倫茲對稱性在接近普朗克能標下仍然是正確的。這一研究成果于2022 年2 月3 日發表在《物理評論快報》。

(5)LHAASO對質量超過100 TeV的重暗物質的壽命做出了迄今最強烈的限制,比已有結果提高了近10 倍,與其他尋找暗物質的實驗(如中微子觀測實驗)有很強的互補性。這一研究成果于2022年12 月21 日發表在《物理評論快報》,并被雜志選為高亮論文,American Physical Society 對此作了報道。

LHAASO采用多種探測技術,可以大視場、全天候、寬能段、全方位、多變量、立體地測量伽馬射線和宇宙線在大氣層中的反應,并重建它們的基本信息。LHAASO獨特的多種探測手段、相互交叉檢驗的能力以及強大的伽馬射線和宇宙線成分區分能力,將確保測量結果的準確性和可靠性。結合高海拔優勢和長期穩定運行優勢,LHAASO能夠發現大量的伽馬射線源,在超高能伽馬射線源和宇宙線分成分能譜的研究上達到國際領先的靈敏度。LHAASO也為開展大氣、環境、空間天氣等前沿交叉科學研究提供了重要實驗平臺,成為多邊國際合作共同開展高水平研究的科學基地。

如果把LHAASO比作一艘遠洋巨輪,那么之前是巨輪的設計、制造階段,而且初次試水便不同凡響。現在,LHAASO正全速前進,駛向探索宇宙線起源的深藍海洋。期待中。