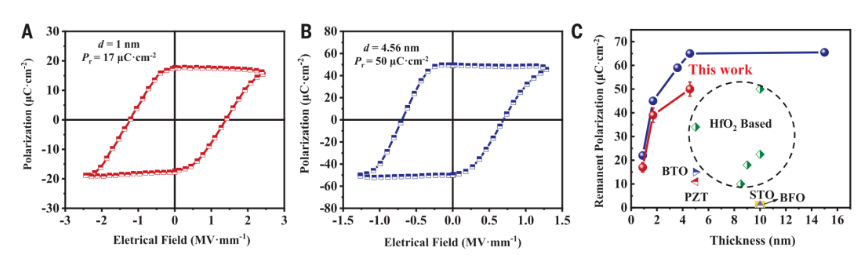

北京科技大學張林興研究員和田建軍教授、北京工業大學盧岳教授(共同通訊作者)通過釤(Sm)取代設計了一種具有氧化鉍層狀結構的薄膜[Bi1.8Sm0.2O3(BSO)],且通過溶膠-凝膠法將這種薄膜作為單相生長在(0001)Al2O3(AO)或(001)SrTiO3(STO)襯底上。研究表明,該材料具有厚度低至~1nm的標準鐵電電滯回線,且厚度范圍為1~4.56nm的薄膜具有17~50 μC/cm2的相對較大剩余極化。結合第一性原理計算,驗證了該材料是一種孤電子對驅動的鐵電材料,其超薄鐵電薄膜的結構設計在原子級電子器件的制造中具備巨大的潛力。這些鐵電薄膜,還呈現出相對較高的極化行為并有望成為各種應用的優異候選材料。

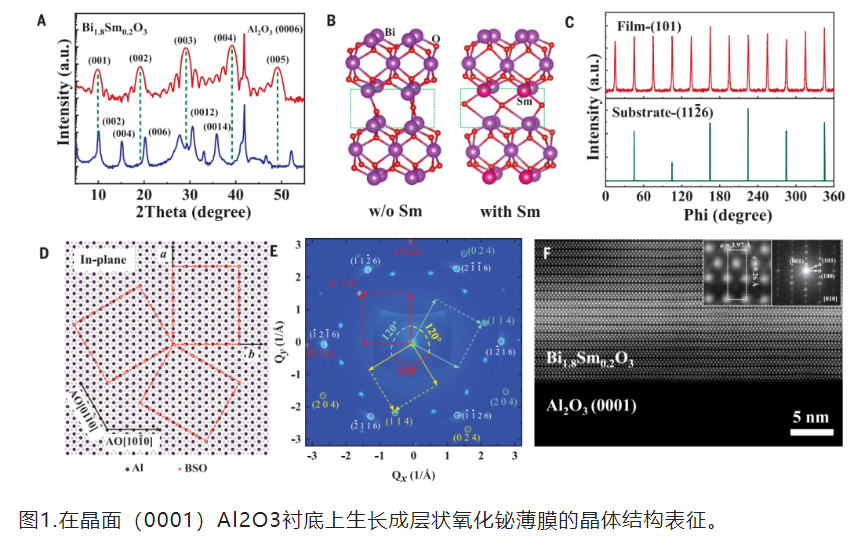

研究人員依托北京同步輻射裝置1W1A-漫散射實驗站的X射線衍射(XRD)測試和X射線反射(XRR)測試,對該薄膜的結構和厚度進行了系統研究,證實了薄膜得到了高質量的外延生長,同時說明薄膜的厚度可以精確的控制;并與1W1A-漫散射實驗站的王煥華研究員、博士生王震合作擬合了CTR強度分布,結合STEM,對第一性原理的計算結構正確性進行了驗證。

這項工作開發了新一代鐵電薄膜,為小型化和高質量的電子器件制造帶來了巨大的潛力。相關研究成果于2023年3月24日發表在國際頂級期刊《科學》上(Science, 379, 1218-1224)

圖2. 宏觀鐵電表征

圖3. Bi1.8Sm0.2O3,BSO薄膜的壓電響應力顯微piezoresponse force microscopy,PFM表征