中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測和研究基地博士生楊麗平和導師閆曉理研究員等人利用一米新真空太陽望遠鏡(NVST)和太陽動力學天文臺(Solar Dynamic Observatory)所獲得的高時空分辨率和多波段觀測數據研究了兩個相鄰太陽暗條之間的相互作用過程,并最終導致暗條的連續部分爆發。相關研究成果于近期發表在國際天文學期刊《天體物理學報》(The Astrophysical Journal)上。

太陽感應暗條爆發通常涉及兩個甚至多個暗條同時爆發或在相對較短時間間隔內連續爆發。這些爆發暗條之間存在一定的物理聯系,一個暗條的爆發可能會對另一個暗條產生作用,從而導致另一個暗條同時或相繼爆發。

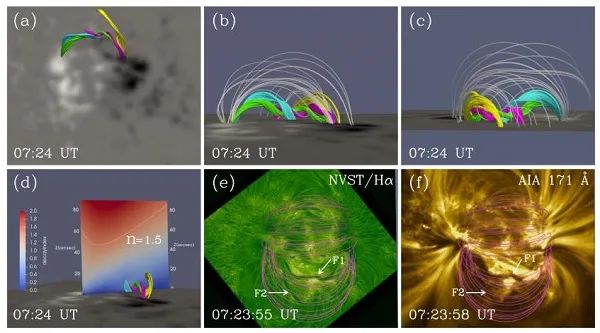

圖(a)到(d)展現了利用非線形無力場(NLFFF)外推方法得到的兩個暗條(F1和F2)爆發前的磁結構以及它們上方的磁場。

圖(e)和(f)展現了利用勢場(PFSS)外推模型得到的兩個暗條爆發前其上方的磁場疊加在NVST觀測到H-alpha圖和SDO觀測171埃圖像

通過對2021年9月9日活動區NOAA 12866中的兩個暗條演化的詳細分析,研究人員發現由于較大暗條右邊部分附近先出現增亮和雙向流,導致了該暗條右邊部分首先被激活并爆發。在其爆發過程中,其右邊部分不斷向較小暗條靠近,之后它們發生碰撞產生增亮和雙向流,表明兩個暗條之間發生了磁重聯。相互作用導致了小暗條先向右邊運動,之后被激活并爆發。當小暗條快速向大暗條的中間部分爆發時,大暗條左邊部分也開始爆發,表明其上覆磁場受到爆發小暗條的擾動。大暗條的右邊部分與小暗條相互碰撞時具有一個相對較小的接觸角(小于45°),而且兩個暗條具有相反的螺度符號,因此,當它們碰撞時會發生磁重聯從而產生相互作用,類似于Linton et al.(2001)數值模擬中的反彈(bounce)相互作用。

該研究中暗條的幾次連續爆發發生在一個相對較短的時間內,它們的爆發是由暗條之間的相互作用導致,是具有一定因果關系的感應爆發。非線性無力場(NLFFF)外推的暗條磁場結構顯示,大暗條是由具有不同扭纏的三部分磁流繩構成,這也揭示了為什么暗條會部分爆發。此外,外推的暗條磁場的螺度符號與暗條爆發時表現出的旋轉運動的螺度符號一致。

該研究推進了對太陽同調爆發活動的理解,為研究恒星或其他天體連續的爆發活動提供很好的參考和思路。