放射性醫療也稱核醫療,它讓人又愛又恨,因為其放出的電離輻射既能“治病” 又能“ 致病” 。對此,有的人謹小慎微,生怕因為輻射落下病根,但是卻有可能貽誤了體內更大的病情隱患;有的人心很大,每年來來回回做放射性醫療檢查,說不準沒病也給輻射出毛病了。那么,常見的放射性醫療手段都有哪些?它們帶給人的輻射劑量是否安全呢?

所謂的核醫療,就是利用原子核的“放射性”屬性來診病治病的醫學技術,具體分為核醫學、放射源治療、放射免疫分析以及放射診斷學。

把輻射吃進肚里的體檢

“核醫學”是醫學和醫學影像學(醫學成像)的一個分支,目的是利用原子核的特性來反映細胞或亞細胞層面的生理狀態。它的原理和操作聽起來比較恐怖:把帶有放射性核素的藥物以口服、吸入或靜脈注射的方式送入人體,過一陣它們會結合到某種人體內具有特定作用的物質上,這種物質被稱為“示蹤劑”。當出現某些病理反應時,示蹤劑在體內的分布或代謝就會比較反常。繼而用專門的探測儀在體外對放射性物質所發出的電離輻射(一般為γ射線,其特性詳見《環境與生活》2016年6月號《十面埋“輻”你知多少》一文)進行掃描,獲得患處的影像和數據,以此分析病情。當然,這個放射性核素的含量極少,只需要滿足探測要求就夠了。

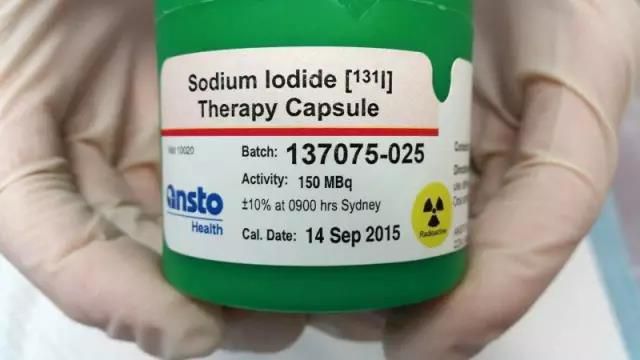

放射性碘化鈉-131膠囊,用于治療甲狀腺癌。

我國國家藥品標準收載的36種放射性藥品全都由14種放射性核素制備,分別是磷-32、鉻-51、鎵-67、碘-123、碘-125、碘-131、碘-132、銫-131、氙-133、鐿-169、金-198、汞-203、锝-99m、銦-133m。