病史摘要

57歲女性患者,1月余前受涼后開始出現咳嗽、咳痰,咳出大量泡沫樣痰,稍活動有呼吸困難,夜間平臥時感咳嗽劇烈,咳嗽時有胸背部疼痛。

其他檢查

1.腫瘤標志物:細胞角蛋白肺癌抗原(CYFRA21-1)ng/ml:15.10(0-3.30)

2.胸部CT:雙肺內多發斑片狀、結節狀影,部分可見實變,增強后呈中等度、欠均勻強化。雙肺異常影,考慮為肺泡癌合并感染可能;

3.左側彩超引導下經皮肺穿刺活檢術后病理結果:組織表面被覆纖毛柱狀上皮,間質可見灶性淋巴細胞浸潤,肺泡腔擴張,內見出血及多量組織細胞浸潤,部分區域伴粘液性變;

4.右側彩超引導下經皮肺穿刺活檢術病理結果:肺泡腔內見紅細胞及泡沫細胞聚集,未見其它病變;

5.檢痰液細胞學涂片:鏡下見少量分化較好的鱗狀上皮細胞,未見肯定惡性腫瘤細胞。

檢查方法

PET/CT檢查患者禁食6h后經靜脈注射18F-FDG 6mCi,靜息約90min后行PET/CT全身掃描。

檢查設備:SIEMENS Biograph mCT

PET掃描重建參數:1.5min/bed,Ultra HD,2i21s,Matrix 200×200,Gauss FWHM 5mm

CT掃描重建參數:120kV/210ref mAs, Pitch 0.67

圖像及圖注

PET/CT圖像顯示雙肺彌漫多發結節及實變影,部分融合,邊緣欠光整,病灶密度不均,低密度區CT 值約20-35HU,部分病灶局部可見輕度放射性攝取,SUVmax為6.0。實變肺組織內見空氣支氣管征,肺窗上可見枯枝征。

縱膈2組、4組、7組可見小淋巴結,大者直徑為0.6cm,放射性攝取增高,SUVmax為3.5。腹膜后可見小淋巴結,大者直徑為1.2cm,放射性攝取增高,SUVmax為2.8。

左側第6、10肋骨可見骨密度異常,放射性攝取輕度增高,SUVmax為2.7。

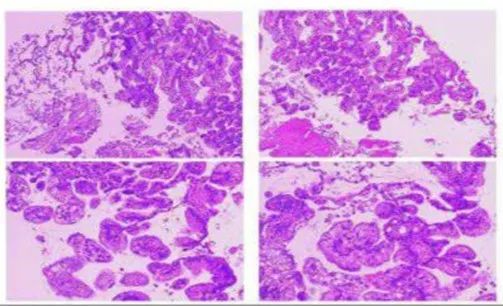

病理檢查

CT引導下選取FDG攝取最高區域經皮肺穿刺(左肺)活檢,鏡下見:呈原位腺癌(黏液型)改變。

免疫組化結果:CDX-2(弱+),CK(+),CK20(-),CK7(+),Ki-67(約40%+),NapsinA(少量+),P40(-),P53(+ 野生型),P63(-),TTF-1(部分+),EGFR(+),CK5/6(-)。

診斷結論

肺粘液腺癌伴縱膈、腹膜后淋巴結轉移及左側第6、10肋骨轉移。

病例討論

2015年 WHO及2011年美國肺癌協會/胸科學會/歐洲呼吸學會將原發性肺粘液腺癌(primary pulmonary mucinous adenocarcinoma,PPMA)歸為肺腺癌的一種特殊亞型[1],有國外文獻報道其占肺腺癌的0.25%[1],國內報道約占 0.14%[2]。

PPMA是比較少見的一種病理類型,由柱狀上皮呈線樣排列,個別瘤細胞可漂浮在粘液湖中。肺粘液型腺癌大體特征可以肺炎樣的方式廣泛浸潤肺段或肺葉,肺泡腔內充滿粘液。因為肺泡實質與浸潤的粘液固化區域緊密相連,往往使得腫瘤的邊界難以確定,病灶呈現皺縮樣瘢痕樣外觀。

組織學特征為柱狀上皮細胞以釘突樣方式沿著肺泡間隔生長,肺泡間隔無明顯纖維性增厚[2-3]。臨床上PPMA無典型癥狀和體征,可為咳嗽、咳痰、胸悶等,影像上亦無典型表現,需經病理確診,故易誤診、漏診,延誤患者治療。 PPMA影像學表現呈多樣性, 在CT形態學上可分為孤立病變型和彌漫型。CT表現通常為雙肺廣泛大小不等結節,可融合成塊。較大者可出現周圍型肺癌的基本表現,部分結節周邊可有片絮狀或磨玻璃影,腫瘤細胞因分泌粘液并沿肺泡側孔蔓延且肺泡實質與浸潤的粘液固化,使腫瘤形態不規則。因有大量粘液產生使體積增大,使病變葉段總體體積增大呈膨脹性改變。因腫瘤中有癌細胞、粘液、肺泡等成分,使腫塊密度不均[4]。

18F-FDG PET/CT一次顯像即可獲得全身的代謝及解剖影像,能準確對病灶定位,靈敏的反映各部位病灶的代謝活性,從而對病灶的性質做出一定的判斷。18F-FDG是葡萄糖的類似物,由于腫瘤組織的惡性程度與攝取18F-FDG的程度成正比,因此大部分腫瘤表現為高攝取,但在一部分惡性度較低、生長緩慢、特殊病理類型的情況下,可以表現為低攝取或無攝取[5]。

目前18F-FDG PET/CT在肺癌的定性診斷、分期及療效 評價等方面有非常重要的指導意義[6]。但由于原位腺癌惡性度低、生長緩慢、一部分有黏液成分的這些特點,原位腺癌在18F-FDG PET/CT顯像中會表現出一定的假陰性。但也從另一個側面反映出原位腺癌的生物學特點,即代謝生長緩慢。

本文中的病例CT表現在診斷上缺乏特異性,兩次經皮肺穿刺均未見肯定惡性腫瘤細胞,而全身PET顯像其余臟器未見明顯高代謝病灶,肺部多發病灶部分結節局部代謝輕度增高,低密度區域無糖代謝活性,由此可以提出粘液腺癌這個診斷傾向,同時指導臨床在PET/CT下穿刺SUVmax值較高的結節,最后明確病理診斷。

比較其他類型肺癌(如鱗癌、NSCLC 等) [8],原發性肺黏液腺癌更易發展成彌漫性病變,呈多灶性,或累及多個肺段的實變影,類似炎癥表現。本文病例影像表現為彌漫型病變,此征象提示氣道播散,因此需與大葉性肺炎等感染性病變鑒別。

炎癥多表現有高熱等臨床癥狀,血象增高明顯,抗炎治療效果顯著,相反肺黏液腺癌抗炎治療效果不佳。但也有些肺炎無或只有輕微臨床癥狀如游走性肺,CT主要觀察實變中含氣支氣管及管壁形態的改變。

肺黏液腺癌多表現為支氣管的狹窄、扭曲、僵硬,病理基礎是腫瘤細胞沿肺泡壁生長逐漸充滿肺泡間隙、肺泡間隔受侵犯所致。炎癥多表現為支氣管的阻塞、管腔擴張。在實際工作中,真菌、韋格氏肉芽腫等也都需要進行鑒別,但一般都具備典型的影像特征,結合臨床檢查,可以進行鑒別。

此外粘液腺癌一般多見于消化道,起源于消化腺體上皮組織,所以在診斷肺粘液腺癌時,應注意有無消化道粘液腺癌病史,除外轉移性腫瘤可能 [7]。并爭取做到早診斷、早治療。

結論

在臨床工作中,原位腺癌的治療與其臨床分期及影像分類相關。對局限型及單發結節型主要以手術為主,而彌漫性病變以采取化療為主,且認為黏液性的預后不如非黏液性的。

正是因為原位腺癌代謝生長緩慢、 病理特點多樣、臨床表現無特異性的這些特點,給臨床及影像診斷帶來一定的困難。

18F-FDG PET/CT對原位腺癌的診斷有一定的指導價值,對在臨床工作中遇到的雙肺內多發結節并代謝不顯著,應考慮到該病的可能性,給臨床提供診斷思路。