太陽耀斑和日冕物質拋射(以下簡稱CME)是太陽大氣中最劇烈的兩種爆發現象。耀斑及CME驅動的激波被認為是太陽高能粒子的驅動源。CME和高能粒子可能對人類活動產生嚴重干擾,甚至造成災害性空間天氣。

太陽高能電子的加速和傳播機制是太陽物理和空間物理研究的熱門課題。太陽射電暴作為太陽高能電子最直觀的物理表現,在太陽高能電子診斷方面發揮重要作用。近期,中國科學院紫金山天文臺“太陽高能及相關物理過程”研究團組特別研究助理、博士盧磊等人基于SDO的極紫外成像、RHESSI的X射線成像以及云南天文臺的射電頻譜觀測,分析并報道了耀斑電流片中磁島及次級磁島形成的詳細物理過程。研究結果顯示,隨著耀斑電流片被不斷地拉伸,耀斑電流片出現了撕裂模不穩定性,最終導致磁島及次級磁島的產生。磁重聯可發生于每一對相鄰的新生磁島之間(即多X型磁重聯),加速當地自由電子。被加速的高能電子沿著電流片向上或向下注入到相鄰磁島,誘發磁島產生射電輻射(圖1)。該研究結果為耀斑電流片級聯磁重聯機制提供了直接觀測證據,解決了耀斑標準模型中長期爭議的重聯效率低、高能粒子數不足等問題。相關成果已于近期發表在The Astrophysical Journal Letters。

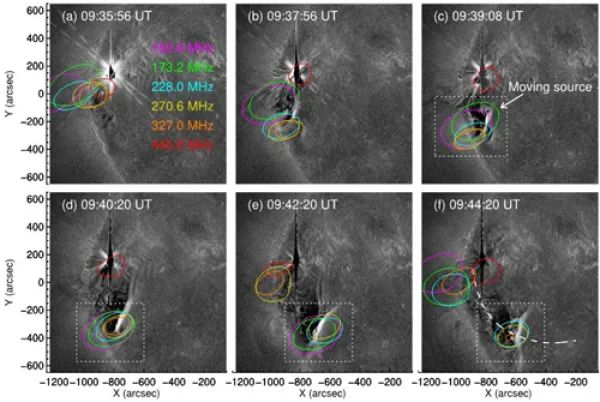

盧磊等人還利用e-CALLISTO射電頻譜儀、Nancay射電日像儀以及SDO極紫外成像儀等儀器的觀測,研究了發生在太陽低日冕的一個運動射電暴。研究結果顯示,該運動射電暴的源區位置與極紫外波段觀測到的EUV波能夠較好地對應(圖2),并且射電暴的輻射強度與EUV波的傳播速度具有高度相關性。經過深入分析,研究人員確認該EUV波與CME在低日冕驅動的激波相關聯,相應的射電暴則是激波加速的高能電子激發當地等離子體震蕩產生的等離子體二次諧頻輻射。射電輻射中呈現的準周期性增強則表明激波對太陽電子束流的加速具有準周期性。該成果已于近期發表于The Astrophysical Journal Letters上。

CME及其驅動的激波作為太陽高能電子的驅動源之一,對其傳播過程的研究十分重要。團組特別研究助理、博士應蓓麗等人基于多個三維重構方法獲得CME及其驅動的弓激波的幾何分布及運動學信息,首次獲得CME在三維空間中的最大和最小主曲率半徑,并發現最大最小主曲率半徑之比可達2-4倍。此外,通過CME與激波頂點的間距和CME主曲率半徑的比值估算了激波物理參數和難以直接測量的日冕磁場強度信息(圖3)。相關成果已發表在Astronomy & Astrophysics上。

該系列研究是ASO-S/LST載荷的科學準備工作,研究工作得到ASO-S衛星中科院空間科學戰略先導專項、國家自然科學基金等的支持。

圖1.(a)GOES衛星記錄到的軟X射線流量隨時間演化曲線。(b)云南天文臺射電頻譜儀(豎直黃色線)和Culgoora射電頻譜儀(豎直紫紅線)共同觀測到的射電脈動頻率漂移結構。白色和紫紅色曲線分別代表GOES在1-8 Å流量曲線的時間導數和RHESSI在25-50 keV的硬X射線流量曲線。(c)云南天文臺射電頻譜儀記錄到的一對反向射電頻率漂移結構。

圖2.Nancay射電日像儀記錄到的運動射電暴源區位置隨時間的演化,背景為SDO/AIA在193 Å的差分圖像(記錄到一個由活動區向外傳播的亮結構)。

圖3.左圖:CME(藍)、噴流(綠)及弓激波(品紅)的三維重構圖像。右圖:CME激波間距與CME主曲率半徑比值(藍色)以及激波的阿爾芬馬赫數。